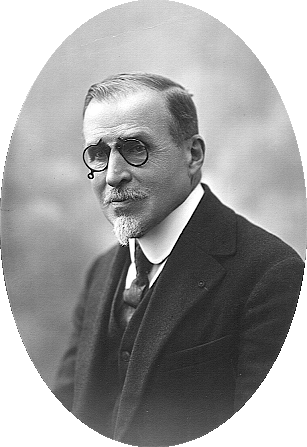

Louis Edouard Lapicque est né à Epinal le 1er août 1866 au sein d’une fratrie de 4 garçons. Son père, Auguste, est un vétérinaire de 30 ans, fils d’un apprêteur de coton spinalien, et sa mère, Marie Richardot, est la fille d’un entrepreneur de messageries originaire de Vesoul. Lapicque suit sa scolarité au collège d’Épinal et, après son baccalauréat, il part étudier la médecine à Paris. A 21 ans, il devient aide-préparateur à la faculté de médecine de la capitale puis est rapidement promu chef de laboratoire de clinique. C’est durant cette période qu’il prépare une première thèse en médecine. En 1896, il entre comme préparateur à la faculté des sciences de Paris, soutient une seconde thèse, en sciences naturelles cette fois-ci, avant d’obtenir un poste de maître de conférences en 1899. Sa carrière se poursuit ensuite au Muséum où il obtient la chaire de physiologie en 1911 mais décide, après la Grande Guerre, de retourner à l’université, en Sorbonne, où il finira sa carrière.

L’essentiel des travaux de Lapicque relève de la physiologie du système nerveux et de l’influence du courant électrique. Il développa notamment la notion de chronaxie qui a durablement marqué l’école française de physiologie. Il est parallèlement préoccupé par la question des rapports du cerveau et du psychisme chez les mammifères, traitée par l’étude des relations entre le poids du cerveau et l’intelligence. Enfin, à la fin de sa carrière, face aux premiers travaux sur la cybernétique et les premières machines à calculer, Lapicque s’interroge sur la capacité des cerveaux artificiels à produire une conscience propre, question à laquelle il s’empresse de répondre par la négative en défendant l’idée selon laquelle toute vie cellulaire a une face psychologique car, selon lui, « l’âme individuelle représente le fonctionnement intégré de groupes de ces psychismes élémentaires ». Lapicque est avant tout un homme d’expérimentation. Il travailla longtemps au sein de ses laboratoires, en particulier avec l’aide scientifique de son épouse, Marcelle de Hérédia. Durant la Grande Guerre, Lapicque, après avoir été médecin de régiment, fut versé au service des Inventions et s’appliqua surtout à trouver des solutions aux problèmes alimentaires au front, des hommes comme des chevaux – il développa ainsi l’idée de nourrir ces derniers avec des algues. Ce goût pour l’expérience le poussa naturellement à participer à la fondation, en 1930, de l’Union rationaliste, une association dont les buts étaient de « répandre dans le grand public l’esprit de la science et d’étendre la méthode expérimentale, qui a fait ses preuves dans le domaine des sciences physiques, au domaine des sciences sociales ». Cette curiosité, Lapicque l’a également mise à profit au service de l’anthropologie naissante. Lors d’un premier voyage de 15 mois à bord d’un yacht, il consigna des données sur le régime alimentaire des Abyssins et des Malais et, selon son confrère et ami Henri Piéron, professeur au Collège de France, Lapicque « apporta tout un ensemble de données à l’appui de l’unité anthropologique primitive de tous les nègres ». Attaché à la vulgarisation du savoir, Lapicque organise en 1896 une conférence à la Société de géographie de l’Est sur l’exploration ethnographique dans la péninsule malaysienne. En 1903, Lapicque et son épouse embarquèrent pour un voyage d’étude dans les Indes, en particulier auprès des populations dravidiennes. Cet intérêt pour l’anthropologie le poussa à cofonder en 1910 l’Institut français d’Anthropologie dont il devint le premier secrétaire général. Cette vie ne fut pas seulement scientifique. Lapicque a très tôt été engagé dans une riche et féconde vie militante. Son mariage en mai 1902 en témoignerait presque. Le jeune maître en conférences de la Sorbonne épouse une quasi consœur, la neurophysiologiste Marcelle de Hérédia, fille de feu Severiano de Hérédia qui fut député radical de la Seine dans les années 1880 mais aussi membre du Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique de France. Les deux témoins qui accompagnent Lapicque dans son engagement sont l’un de ses mentors à l’Université, le biologiste et physiologiste Albert Dastre, et un autre professeur de la Sorbonne, de pédagogie cette fois-ci, ancien directeur de l’Enseignement primaire sous Jules Ferry, cofondateur de la Ligue des Droits de l’Homme, désormais député radical de la Seine et président de la Ligue de l’Enseignement. J’ai nommé Ferdinand Buisson. Franc-maçonnerie, Ligue des Droits de l’Homme et politique, trois idéaux, trois engagements de Lapicque qui prennent tous corps dans la période 1898-1902. Le premier engagement est celui du militant dreyfusard qui, dans la tourmente de la révision du procès du capitaine emprisonné, s’engage dans la création de la LDH. Proche de l’historien positiviste Charles Seignobos, son « père spirituel » (Naquet), il participe à la rédaction des statuts de la Ligue française pour la défense des Droits de l’Homme et du Citoyen dont il devient l’adjoint du secrétaire général dès 1898, poste auquel il renonce toutefois l’été suivant tout en restant membre du comité central jusqu’en 1905. Au sein de la LDH, Lapicque multiplie les initiatives, proposant ainsi la création d’un journal de la Ligue. Il intègre aussi la commission chargée de la question de la prostitution lors de sa création en 1901. C’est surtout un conférencier qui ne craint pas d’aller « au contact », volontiers provocateur. C’est le cas quand il s’agit de militer pour la révision du capitaine Dreyfus comme en témoigne ce texte de Lapicque au sujet d’une conférence donnée à Paris à l’été 1898 :

« À la séance du Comité qui suivit [l’assemblée du 4 juin 1898], je demandai une propagande directe, fondée sur le bordereau et tout ce que nous savions ; il ne s’agit pas, disais-je, de tenir des réunions édifiantes pour ceux qui pensent comme nous, mais d’éclairer les autres avec autant d’objectivité que possible. Le Comité s’effraya en pensant aux réactions à prévoir ; je proposai alors de faire en mon nom personnel, avec seulement l’appui financier de la Ligue (location de la salle, affiche, etc.), une conférence publique en ce sens. Le Comité hésitait encore ; il finit par dire oui à condition que la Ligue ne fut pas ostensiblement en cause. Suivant une expression amusante de Giry, il accepta de constituer une cavalerie cosaque en marge de l’armée régulière […]. Il semblait probable qu’une telle conférence serait terriblement houleuse et bruyante ; il deviendrait impossible, au milieu des cris et peut-être pire, de faire oralement un exposé clair d’une question délicate. Mais Bernard Lazare venait de publier son album photographique où il reproduisait des lignes, des mots, parfois des lettres extraites du Bordereau et, côte à côte, d’autres spécimens d’écriture extraits d’écrits authentiques du capitaine Dreyfus. La comparaison est démonstrative : il suffisait de regarder pour se convaincre que le bordereau n’était pas de la main de Dreyfus. Une méthode de démonstration restait possible à travers n’importe quel vacarme : projeter sur un écran, face au public, une série de pièces avec leurs légendes choisies dans l’album de Bernard Lazare, après avoir assuré à la lanterne et à l’écran une garde du corps inébranlable. Pour celle-ci, je m’adressai au Parti anarchiste, qui me promit cent volontaires disciplinés ; nous convînmes que la moitié d’entre eux formerait une barrière compacte entre le public, d’une part, la lanterne et son écran de l’autre ; tandis que l’autre moitié distribuée en petits groupes constituerait des troupes de choc capables d’effectuer des diversions sur l’arrière de l’ennemi montant à l’assaut contre la garde de la lanterne […]. La réunion eut lieu un beau soir ; dans une salle de café-concert, rue Monge, elle avait été annoncée par de petites affiches portant en tête le nom d’une société d’éducation populaire imaginée pour la circonstance et comme texte : Conférence publique sur l’affaire Dreyfus. Toute notre belle stratégie fut vaine ; la salle, comble avant l’heure, ne contenait que des dreyfusards. J’en fus décontenancé, car sûr de ne pouvoir parler, je n’avais préparé aucun exposé oral ; le défilé des projections et le plus sobre des commentaires suffirent, avec l’enthousiasme sans cesse renouvelé de l’assistance, à remplir la soirée. Un seul incident : on cherchait des contradicteurs. À un moment donné, au fond d’une loge, on aperçut une soutane, une clameur s’éleva : “À la tribune, le curé”. Le curé monta à la tribune en souriant ; c’était l’abbé Viollet, déjà bien connu comme dreyfusard. On lui fit la fête ! Mais, pas un antidreyfusard n’était venu, ou n’avait osé se montrer. »

Avec le concours a priori du journal Le Progrès de l’Est, il fonde en décembre 1898 à Nancy « un groupe dreyfusiste – c’est-à-dire un groupe antimilitariste » selon la presse de droite. La création de cette section nancéienne de la LDH est vue comme celle d’un « club d’inquisiteurs » par l’Est républicain. L’activité de cette section a été vive jusqu’à la grâce du capitaine Dreyfus puis, ainsi que l’écrit le quotidien nancéien, elle est « tombée « en sommeil » comme disent les francs-maçons ». Lorsqu’elle est reconstituée en novembre 1903, Lapicque n’appartient plus à son comité et a passé la main. Durant cette même période de militantisme au sein de la LDH (1898-1905), Lapicque entre en maçonnerie. Il est initié dans un atelier parisien du Grand Orient de France, la tout récente loge les Étudiants. Fréquentée par la brillante jeunesse des universités et des grandes écoles de la capitale, la loge du Quartier Latin reçoit Lapicque en 1902 ; il en deviendra l’orateur six ans plus tard. Cette initiation est autant le fruit de ses engagements présents que de son histoire. Son pèreAuguste avait en effet fréquenté la loge d’Épinal, la Fraternité vosgienne, dans les années 1860 et il est resté proche des maçons de la ville. Théodore Richardot, son grand-père maternel, a également fréquenté les ateliers, à Vesoul puis à Épinal. Quant à son beau-père, nous l’avons dit, il a été l’une des personnalités influentes de l’obédience. Successivement, Lapicque se fera affilié à la loge le Travail de Remiremont (1905) puis à celle d’Épinal (1926), tout en participant à l’éclosion d’un nouvel atelier parisien, la loge Condorcet (1922). Au sein de la franc-maçonnerie, Lapicque gravit tous les échelons – ou presque – symboliques mais aussi politiques du Grand Orient de France, au long d’un très long cursus. Il entre ainsi au Grand Collège des Rites en 1939 avant de devenir Conseiller de l’Ordre en 1945. Enfin, Lapicque a très tôt affirmé des engagements politiques au service du socialisme naissant. En 1900, âgé de 34 ans, Lapicque se choisit les Vosges comme terrain de combat. Il a une cible de choix en la personne de Jules Méline, député de la circonscription de Remiremont, par ailleurs président du Conseil général. Ancien président du Conseil hostile à la révision du procès de Dreyfus, ancien franc-maçon désormais hors des loges, Méline représente ces républicains qui ont préféré tendre la main à la droite plutôt que de serrer celle des radicaux. Face à ceux qui se nomment des « progressistes », Lapicque mène un combat et multiplie les joutes oratoires. Très rapidement, il sillonne le terrain et multiplie les conférences et débats contradictoires, en particulier dans les régions d’Epinal et de Remiremont. Il traite ainsi des conditions de vie de l’ouvrier ou bien sur le projet de loi sur les caisses de retraite porté pat le ministère Waldeck-Rousseau, taclant au passage le pasteur protestant qui n’avait pas apprécié les propos de l’orateur sur les ingérences de l’Eglise dans les questions ouvrières. Il exhorte les ouvriers du textile, du bâtiment et du papier à se constituer immédiatement en syndicats et à lutter dès maintenant, en particulier sur la question des heures de travail. Méline est vu à la fois comme « l’homme des industriels » et comme celui dont le gouvernement a été « deux années de mensonge, deux année de trahison au profit des cléricaux ». Lapicque, au contraire, se place du côté de ceux qui, comme Buisson, lutte pour « la justice et la fraternité sociale qui soulève en ce moment tous les penseurs de France ». Lapicque n’hésite pas à prendre la parole à la tribune lors des discours de Méline pour lui reprocher d’être clairement tombé dans la « réaction » et d’avoir renoncé aux idéaux républicains », fustigeant « cette féodalité industrielle dont M. Méline n’est que le domestique » et cette bourgeoise qui cherche « dans l’abrutissement catholique et la rhétorique patriotarde, le moyen d’entraver le progrès démocratique qui menace ses privilèges ». Le caractère houleux des réunions de Lapicque devient un leitmotiv de la presse, en particulier lorsque se préparent les élections législatives de 1902. Il lance à Epinal un journal, Le Dégel qui doit soutenir sa candidature socialiste révolutionnaire. Comme a son habitude, Lapicque intervient dans les réunions publiques de ses adversaires, notamment à Remiremont en mars 1902 face à Méline mais aussi à Epinal face au député sortant, Camille Krantz, proche de Méline, qu’il interpelle sous les huées. Il y défend ses théories collectivistes mais se fend aussi d’attaques personnelles par toujours étayées. Le journal qui soutient Méline décrit la campagne de son adversaire avec un Lapicque poursuivant les déplacements de Méline, avec son vélo, parlant volontairement de manière grossière mais mettant néanmoins de « l’eau dans son vin » pour édulcorer ses théories collectivistes. Lapicque est alors décrit comme le candidat des « sans-patrie et des révolutionnaires », une accusation en lien direct avec l’affaire Gustave Hervé qui a défrayé le milieu universitaire durant l’hiver 1901-1902. Hervé est professeur d’histoire en 1899 au lycée de Sens (Yonne) où il commence une carrière de journaliste, collaborant au Travailleur socialiste de l’Yonne où ses premiers articles antimilitaristes signés « Sans Patrie » sont remarqués. C’est dans ce journal socialiste qu’il publie le 20 juillet 1901 un article violemment antimilitariste, « L’anniversaire de Wagram », qui lui vaut d’être révoqué de l’enseignement. La position de la LDH est complexe sinon ambiguë. Elle s’inscrit dans sa réflexion sur les droits civiques de professeurs à l’aune de l’émergence du syndicalisme chez les fonctionnaires. Elle affirme que l’enseignant est « chargé d’un service public et investi par la nation d’un mandat de confiance » qui « dans l’ensemble de sa conduite privée [lui] interdit tout ce qui dépouillerait sa personne de l’autorité morale indispensable à l’exercice de ses fonctions ». Pour autant, il « participe librement à la vie publique aux mêmes conditions que les autres », il n’est « pas tenu à une neutralité systématique qui équivaudrait à la perte de ses droits de l’homme » mais il doit s’engager « à ne pas pousser dans la pratique les droits du citoyen jusqu’au point où ils supprimeraient les devoirs du professeur ». Or, dans la pratique, Hervé a franchi le Rubicon même si la LDH déplore la procédure administrative employée contre lui. De son côté, Lapicque affiche publiquement son soutien à son collègue de Sens. Il signe, dans la Petite République, organe socialiste révolutionnaire, une lettre sous le titre « Aux Universitaires après la condamnation d’Hervé » dans laquelle il demandait à ses confrères de céder 1% de leur traitement au profit d’Hervé privé de toute ressource. Cet appui lui vaudra 6 mois de suspension de ses fonctions de maître de conférences par le ministre de l’Instruction publique Georges Leygues. Aussitôt, le journal ouvre une souscription pour constituer une caisse de secours pour les enseignants frappés d’interdiction d’enseigner. Les cas Lapicque et Hervé sont l’objet d’un virulent débat à la Chambre des députés porté notamment par le député socialiste révolutionnaire Allemane, position largement minoritaire au sein des élus. Lapicque maintiendra son soutien à Hervé et, revenant dans les Vosges, il prononce notamment à Epinal une conférence sur la politique coloniale du pays, suscitant une bagarre entre militants anarchistes chantant l’Internationale et nationalistes entamant la Marseillaise (ER, 24.01.1902). Pour la presse de droite, Lapicque restera « l’ami du dangereux sophiste que les jurés de la Seine viennent de condamner à quatre années de prison. Or, sur cette rude terre des Vosges, on n’acceptera jamais les abominables théories de « la crosse en l’air à l’heure de la bataille » ». Les résultats de ces législatives de 1902 tombent comme un couperet. Méline recueille 9 194 voix, son adversaire nationaliste et antisémite, Maurice Flayelle, 8 686 et Lapicque doit se contenter de 413 voix soit 2,25 % des suffrages exprimés. Parallèlement, à Epinal, Auguste, son père, désormais chef du service sanitaire départementale et vice-président du comice agricole d’Epinal, se présente avec l’appui de la loge maçonnique et de la section locale de la LDH sous l’étiquette républicain contre le député Krantz. Là aussi la défaite est sévère. Les Lapicque sont loin de baisser les bras. Ils vont continuer la lutte en s’appuyant sur deux structures, un parti et un journal. En effet, dès septembre 1902, la famille Lapicque organise et finance la création du premier organe de presse du socialisme dans le département avec l’Ouvrier vosgien dont la direction est confiée à Célestin Pernot, président de la Fédération des syndicats ouvriers du département. Fin 1904, Louis Lapicque participe activement à l’organisation de la Fédération socialiste vosgienne (FSV) en regroupant les sections locales. Le secrétariat fédéral est laissé à Aimé Piton et Lapicque devient le délégué de la nouvelle structure au niveau national. En 1905, les 11 groupes de la FSV votent leur adhésion à la SFIO nouvellement créée. Dans ces années, les militants vosgiens disposent ainsi d’un parti structuré et d’un journal, et ils gravitent souvent autour de deux autres sociétés amies, la Libre Pensée et l’Université populaire, toutes deux largement soutenues par… les Lapicque évidemment ! Sans surprise, lors des législatives de 1906, Louis Lapicque posera de nouveau sa candidature sous l’étiquette socialiste… et mène de nouveau un combat très agité. Au Thillot, il doit être protégé par la police pour avoir voulu intervenir dans une conférence du député sortant Flayelle, élu lors d’une partielle deux ans auparavant ; à La Bresse, il est escorté par des gendarmes, ce qui fait hurler la presse de droite considérant que l’on peut « mettre aux ordres d’un candidat à programme destructeur de tout ordre social, la police et la gendarmerie, protecteurs naturels de cet ordre social ». In fine, Flayelle est largement réélu (9 719 voix) et Lapicque, avec ses 2 123 voix, est aussi devancée par le « blocard » – c’est-à-dire le radical – Vénard (5 533 voix), un professeur avec lequel il partage les colonnes du temple de Remiremont et la tribune de la LDH. Cependant, avec 2 123 voix et 11,20 % des suffrages exprimés, Lapicque quintuple son résultat de 1902. Malgré ce relatif succès, Lapicque s’éloigne rapidement du militantisme de terrain. Pour des divergences avec certains socialistes vosgiens, en particulier le secrétaire fédéral ; pour des divergences surtout avec la direction nationale de la SFIO. L’affaire des quinze mille francs va ainsi provoquer une véritable rupture en février 1907 quand Lapicque démissionne de son poste de délégué en fustigeant les parlementaires socialistes qui ne veulent pas reverser au parti l’intégralité de leur augmentation de leur indemnité parlementaire. Dans l’Ouvrier vosgien, « ils ont pris des mesures d’étouffement avec une inconscience qui rappelle l’état-major, de sinistre mémoire, dans l’affaire Dreyfus » et regrette l’absence de débats dans l’Humanité. Dans cette lettre, revenant sur son enagement socialiste, il rappelle : « il a à neuf ans (neuf ans !) que j’ai quitté avec bien d’autres [..] la sereine tour d’ivoire de la pensée abstraite pour défendre cette pensée contre l’ignoble bâillon dont les généraux et les jésuites coalisés la voulaient étrangler. La lutte a été plus longue que je ne pensais ». Toutefois, il se dit désormais « blessé et profondément dégoûté » et annonce son retrait de la vite politique et désire se consacrer à son activité scientifique. A son corps défendant, la presse de droite rend hommage à l’« apôtre du socialisme dans les Vosges », reconnaissant que « les vieux socialistes étaient des êtres d’illusion, mais de dévouement, d’abnégation ». Dans tous les cas, la Fédération socialiste vosgienne appuie et approuve la décision de son délégué. Aimé Piton, secrétaire du comité fédéral, écrit que Lapicque a été « dans notre région le premier propagandiste socialiste », un socialisme dont pour qui il a une « une foi […] inébranlable, parce qu’étayée sur des raisons scientifiques ». Pour Piton comme pour Lapicque, c’est l’occasion de la relève : « Après avoir planté d’une main ferme le drapeau rouge dans les Vosges, le citoyen Lapicque nous en confie la garde ». Cette démission ne signifie pas fin du militantisme… en mai 1908, Lapicque reprend son bâton et donne à Nancy une conférence sur « la Pensée laïque et l’idéal social » organisée par la Fédération des Jeunesses laïques de France. Il intervient l’année suivante dans le débat sur la proportionnelle, estimant lors d’une réunion tenue à Epinal, que ce mode de scrutin éviterait de voir « certaines compromissions électorales » quand « des socialistes sont élus avec l’appoint des voix réactionnaires ». Néanmoins, lors des législatives de 1910, Lapicque ne s’engage pas dans la bataille. Lapicque s’engagera de nouveau politiquement en 1924lorsque radicaux et socialistes espèrent retrouver le pouvoir en formant un Cartel des Gauches en vue des législatives qui doivent renouveler la Chambre « Bleu horizon » issue des élections de 1919. Toutefois, il ne s’engage pas dans la section vosgienne de la SFIO qui présente sa propre liste. Il intègre une liste d’union radicale-socialiste formée conduite par Camille Picard, ancien député des Vosges pour la circonscription de Neufchâteau et maire de Lamarche. Encore une fois, les Vosges montrent leur visage le plus réactionnaire. Seul Picard est élu alors que deviennent députés un ancien maçon qui a glissé à droite, Constant Verlot (pour le Bloc national), et cinq élus qualifiés par les radicaux de « réactionnaires ». Pour Lapicque, âgé de 58 ans, c’est réellement la fin de son engagement électoral. Sa dernière intervention dans la politique vosgienne eut lieu pendant la campagne électorale de 1936, lorsqu’il vint participer, à Épinal, à une réunion de soutien au radical Marc Rucart. Il militera de manière plus passive, notamment à Paris contre le développement des ligues fascistes dans les années 30. Ses derniers combats, Lapicque les mènera à travers la franc-maçonnerie sous l’Occupation. Comme tous les dignitaires maçons, il a vu son nom jeté en pâture à la presse collaborationniste… Surtout, en 1941, alors âgé de 75 ans, il est arrêté par la police allemande en raison de son parcours maçonnique et politique au sein de la SFIO. Il est incarcéré 5 semaines à Fresnes en même temps que le député d’Epinal Marc Rucart, ancien ministre de Blum et membre de la loge spinalienne. Dès leur sortie, Lapicque et Rucart intègrent un petit noyau de résistants exclusivement francs-maçons et c’est au sein du laboratoire de Lapicque à la Sorbonne que le groupe fonde le Comité d’Action Maçonnique. Le CAM entend à faire revivre les loges dans la clandestinité. Il sera à l’initiative d’un réseau de résistance spécifiquement maçonnique, spécialisé dans le renseignement : Patriam Recuperare. Lapicque en sera un membre plus honorifique qu’actif mais il est considéré comme représentant de l’extrême-gauche du réseau. Un positionnement qui est resté une constante dans la vie de cet homme qui décède à Paris en 1952. Bourgeois certes, totalement reconnu dans le monde universitaire, il a néanmoins toujours considéré que le combat pour les idéaux, de la LDH à la FM, ne pouvait faire l’économie d’un combat politique pour la justice sociale et l’éducation. Une évidence ? Pas si sûr au regard de nos combats actuels en 2015. La lutte contre l’antisémitisme, l’islamisme, l’intégrisme catholique peut-elle réellement portée ses fruits dans un pays où près de 5,4 millions de personnes sont au chômage, dans une nation qui accepte que 8,6 millions de personnes vivent en état de pauvreté ? En d’autres termes, les hommes et les femmes auxquels nous nous adressons ont-ils les moyens d’entendre notre message ?