Femmes en ruralité : quel accès aux droits ? le 6 mars 2025-amphi Guillemin

Notre section co-organise cet événement à l’occasion de la journée des droits des femmes

Notre section co-organise cet événement à l’occasion de la journée des droits des femmes

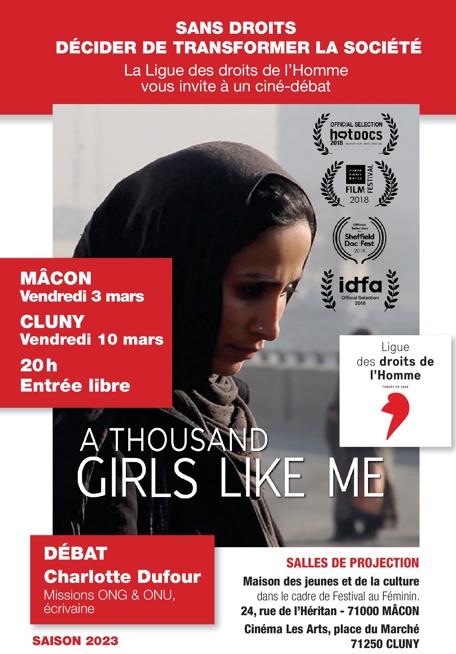

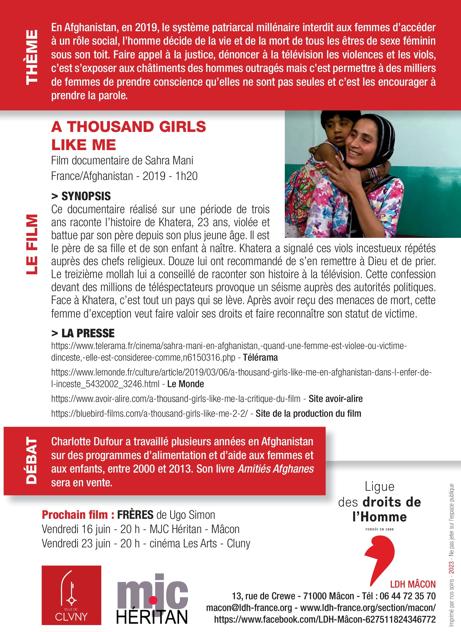

Vendredi 10 mars à Cluny : 101 spectateurs pour ce ciné-débat en présence de Charlotte Dufour

Vendredi 3 mars à Mâcon. Suite au débat qui a eu lieu à l’issue de la projection : des projets pour l’ Afghanistan avec l’association loi 1901 PAÏDA, paix et développement pour l’Afghanistan : paida.contact.fr@gmail.com Contact : Mortaza ENSANYAR 47 Av. Maginot 01 000 Bourg en Bresse

Site LDH, fiche du film : http://site.ldh-france.org/macon/files/2023/02/230209_LDH-Girls-like-me-Web.pdf

DROITS DES FEMMES > site LDH national : https://www.ldh-france.org/sujet/droits-des-femmes/

PARTOUT DANS LE MONDE > site national https://www.ldh-france.org/sujet/monde/

DROITS DES FEMMES sur le site LDH > https://www.ldh-france.org/sujet/droits-des-femmes/

8 mars 2021 : une action sur les réseaux sociaux

Le 8 mars prochain, comme chaque année, aura lieu

la « Journée internationale des droits des femmes », qui célèbre la lutte

pour le maintien et le développement des droits des femmes dans tous les pays. Malheureusement, cette journée est souvent récupérée, sous le nom

de « Journée de la Femme », pour mettre en place

des opérations marketing sexistes. Le 8 mars prochain, on va donc probablement de nouveau offrir aux femmes des crèmes pour le visage ou des fleurs…

Pourtant, même en temps de crise sanitaire, il faut poursuivre le combat pour les droits des femmes, dans le monde et en France : pendant le confinement de 2020, les forces de l’ordre ont effectué, pour différends familiaux, 44 % d’interventions en plus qu’en 2019 ; 80% des emplois au SMIC sont encore aujourd’hui occupés par des femmes et 82% des personnes à temps partiel

sont des femmes ; 57% des bénéficiaires du RSA sont des femmes ; le salaire

des femmes en France est de 25,7% à celui des hommes pour un travail égal ; etc.

Pour le 8 mars 2021, et en dépit de la crise sanitaire, le Collectif du 8 mars* a donc décidé de mener une action dans le cadre de cette journée, via internet.

Il n’y aura donc pas d’action « en présentiel » sur Mâcon, mais les membres

du Collectif vous demandent de bien vouloir partager sur vos réseaux sociaux

(à la place de votre photo de profil WhatsApp, Signal LinkedIn, Facebook ou

dans votre signature d’email), dès le 1er mars et jusqu’au 15 inclus, un carré violet, – le violet étant une couleur capitale dans les mouvements féministes -, avec les symboles femme/homme mélangés :

Et pour que vos correspondant.e.s comprennent l’action, vous pouvez écrire sous le carré le textequi explique le thème de la Journée choisi au niveau international cette année :

Pour participer à cette action et récupérer le logo pour le diffuser à votre tour sur vos réseaux, vous pouvez contacter les Femmes Solidaires Mâcon à : femmes-solidaires-macon10@orange.fr.

*Le Collectif du 8 mars est composé de : les Femmes Solidaires Mâcon (FSM), le Centre d’Information sur les droits des Femmes et des Familles (CDIFF), l’Association de défense des Malades, invalides et handicapés (A.M.i71), L’UL CGT et la CGT Retraités, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), l’association Loisirs Solidarité des Retraités (LSR), et le Secours Populaire Français.

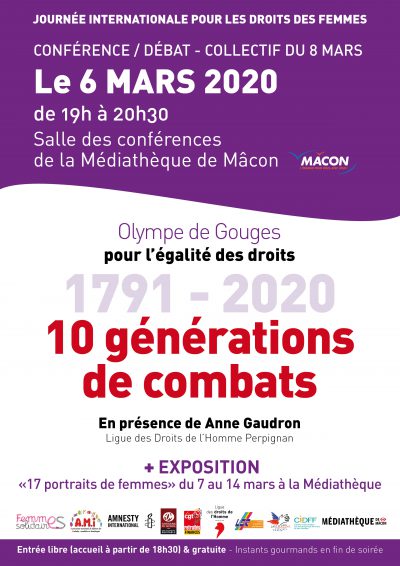

Le fil rouge de l’exposition est „la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne“ qu’Olympe de Gouges a écrite en 17 articles en 1791. Sa réalisation est une oeuvre collective et collaborative entre les 2 „ligues“, qui a permis de définir un choix parmi les femmes qui leur ont semblé pionnières et exemplaires, depuis la déclaration d’Olympe de Gouges.

Pour en savoir plus sur Olympe de Gouges, vous pouvez suivre ce lien Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges

OLYMPE : ressources, sitographie très partielle proposée par la section LDH de Mâcon

http://8mars.info/olympe-de-gouge brève présentation de Olympe

https://www.youtube.com/watch?v=-r0MmOSWh-I de Ressources des écoles, vidéo 2 min, présentation d’Olympe de G

https://www.humanite.fr/mot-cle/olympe-de-gouges article

https://www.lavoixdunord.fr/592273/article/2019-06-01/une-conference-jeudi-sur-olympe-de-gouges conférence de Anne Gaudron sur Olympe

http://laligue66.org/olympe.de.gouges.droits.humains.and.egalite.un.combat.17.portraits.de.femmes-3622300-10-8-223.php

présentation expo, dimensions, dossier pédagogique

https://www.ldh-france.org/1791-DECLARATION-DES-DROITS-DE-LA/ texte non pdf

https://mairie1.lyon.fr/evenement/exposition/olympe-de-gouges EXPO à Lyon 1/2019

7 mars

120 personnes captivées ont assisté à la « causerie » (terme qu’elle préfère à conférence). Anne Gaudron nous a recommandé les 2 livres suivants :

A bientôt à l’exposition jusqu’au 14 mars.

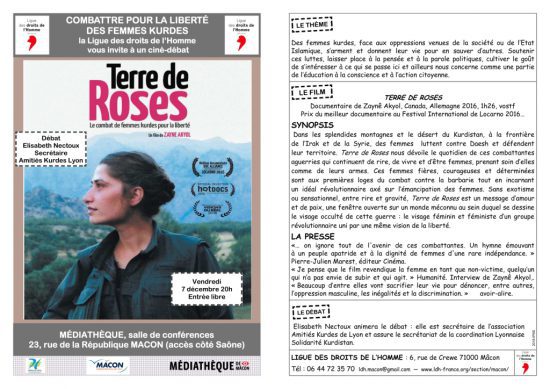

Ressources par la Médiathèque de Mâcon, histoire, littérature, politique, DVD : Sélection documents Médiathèque – kurdes – 7 déc 2018

à la Médiathèque de Mâcon

Film de Ayat Najafi, sorti le 16 mars 2016 – 1h35 min – Documentaire musical

Avec Sara Najafi, Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi

Nationalités allemand, français, iranien

DÉBAT avec Yann RICHARD : PROFESSEUR ÉMÉRITE A L’UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE, et directeur de l’Institut d’études iraniennes (IEI), il est spécialiste de la sociologie religieuse du chiisme moderne, de l’histoire de l’Iran contemporain ainsi que de littérature persane.

M.Richard présentera quelques exemplaires de son livre L’Iran de 1800 à nos jours (Flammarion, Champs, 11€)

SYNOPSIS : En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus le droit de chanter en public en tant que solistes.

Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d’organiser un concert de chanteuses solo.

La LDH soutient le film documentaire « No Land’s Song », d’Ayat Najafi

Prix du meilleur documentaire au Festival des films du monde de Montréal

En Iran, depuis la révolution de 1979, les chanteuses ne sont plus autorisées à se produire en soliste, du moins devant un parterre composé (en partie) d’hommes… Voulant rendre hommage aux grandes artistes des années 1920, Sara Najafi, une compositrice de Téhéran, est déterminée à faire revivre la voix des femmes. Défiant la censure, elle veut organiser un concert pour des chanteuses solistes et rouvrir un pont culturel entre Paris et Téhéran. Elle invite Élise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathouthi à venir rejoindre Parvin Namazi et Sayeh Sodeyfi dans leur combat. Durant deux ans et demi, Sara se voit opposer des refus, des réunions régulières au ministère de la Culture mettant en lumière la logique et l’arbitraire du système. Mais jusqu’où aller trop loin ? La solidarité interculturelle et le pouvoir révolutionnaire de la musique triompheront-ils ? Thriller politique et voyage musical, No Land’s Song ne perd jamais de vue son véritable centre – la voix des femmes.

Ne pas avoir le droit de chanter en public devant des hommes est un interdit tellement ridicule et surtout humiliant pour les femmes, que Sara Najafi a décidé d’en prendre le contre-pied.

C’était en 2009, précise-t-elle, une année de révolte en Iran. La rue est en ébullition contre les autorités après l’élection tronquée du président Mahmoud Ahmadinejad. Un mouvement vite retombé car durement réprimé. Mais Sara, elle, a gardé son idée en tête et l’a fait mûrir pendant trois ans jusqu’à faire naître un projet à la fois simple et complexe : organiser un concert officiel pour femmes solistes en faisant monter sur scène non seulement des Iraniennes mais aussi deux Françaises et une Tunisienne. Le tout filmé par son frère Ayat Najafi.

La première mission de Sara est alors de convaincre. Convaincre le père d’une des chanteuses iraniennes de laisser sa fille participer au projet. Convaincre les chanteuses françaises de s’emparer du répertoire perse d’avant la Révolution islamique. Convaincre la chanteuse tunisienne (qui s’est fait connaître lors des manifestations anti-Ben Ali de janvier 2011) du caractère subversif du projet. Convaincre, enfin, une poignée de musiciens à Paris et à Téhéran de s’accorder ensemble. Mais ceci est la partie la plus facile.

Les vrais problèmes commencent quand Sara se met à défier le pouvoir de la censure. « C’était notre principal objectif »,précise Ayat qui, avant de réaliser des films, montait des pièces de théâtre engagées à Téhéran. « Montrer comment fonctionne la censure de l’intérieur et en même temps la combattre. »

La caméra cherche alors à se faufiler au plus près du système. Recouverte de noir de la tête au pied, on aperçoit Sara entrer au ministère de la Culture et de la Guidance islamique. Puis, dans l’ascenseur, on la voit glisser rapidement un microphone sous son corsage. Et, soudain, l’écran devient noir. Seule sa voix et celles des fonctionnaires se font entendre. Sara se rend au moins cinq fois au ministère dans l’espoir d’y décrocher une autorisation. Un jeu d’hypocrisie total mais révélateur des absurdités du régime.

Troquant ses habituelles tenues colorées et élégantes contre une lugubre abaya, Sara va même demander des explications à un théologien. Les arguments avancés par l’érudit en religion sont tellement rocambolesques que la scène en devient truculente. Sur un ton des plus sérieux, il explique que « la fréquence de la voix de la femme ne doit pas dépasser une certaine limite ».

« Pour nous, c’était important que cette scène existe. En Iran, les deux clans cherchent à s’ignorer. On voulait les faire se rencontrer. On voulait aussi montrer que le problème n’est pas cet homme mais l’idéologie qu’il porte. »

Mais aussi, et c’est là où le film est si radieux, il s’agissait de partager l’énergie, l’engouement, la rencontre et le partage d’artistes mus par le désir de mettre leur art en commun au-delà des frontières et des répertoires, faire résonner le plus beau et le plus universel des instruments : la voix. La figure tutélaire de Qamar plane sur le projet, elle qui lapremière a chanté en public devant des hommes dans les années 1920, sans porter le voile. Faire vibrer la voix des femmes dans des chants au pouvoir éminemment subversif mais également faire savoir que Téhéran fut autrefois une ville dans laquelle le spectacle et le divertissement ont existé est une des autres dimensions de No Land’s Song. Arpenter les lieux décatis et désertés transformés en vulgaires entrepôts, c’est dire ce qui fut et implicitement suggérer ce qui pourrait à nouveau être. Résister et entrevoir, faire germer un possible.

Ce film est beau : beauté des personnes et du projet, beauté des voix et du chant ; il constitue un magnifique hommage au courage, à l’obstination et à la solidarité féminine dont il porte témoignage. Comme beaucoup de documentaires actuels, il refuse la voix off pour nous plonger au cœur de l’intrigue que représente le projet fou de Sara et nous fait voyager de Téhéran à Paris, aller-retour, dans un équilibre très juste de ces différents moments du projet et ce sont les dernières répétitions à Téhéran qui recèlent la charge émotive le plus forte. Le spectateur, en empathie avec Sara et ses ami-e-s, est emporté, suspendu à la réussite espérée. Dans la simplicité et la sincérité du propos, pointe un brin d’utopie. Une leçon de courage dont on ressort ému, plein d’énergie et d’airs empreints de liberté.

Seul bémol, il aurait été intéressant de savoir comment a été financé ce projet, et donc de quels appuis il a bénéficié.

Aucune diffusion officielle n’est prévue en Iran mais le réalisateurespère que le film sera piraté et vendu sous le manteau. « C’est un film qui est d’abord fait pour les Iraniens ».

Réalisateur Eric Guéret- 1h45-documentaire

SYNOPSIS : Au nom de la tradition des milliers de femmes sont chaque jour cachées, échangées, mutilées, dominées, privées de leurs droits ou violentées. Certaines ont décidé de se rebeller et d’agir pour renverser cette tendance tragique. En Inde, Ranjana Kumari se bat contre l’élimination des filles, tandis qu’au Mali, Kadidia Sidibé lutte contre l’excision. Siriporn Skrobanek et Khun Nee se sont mobilisées contre l’esclavage s exuel thaïlandais. En Turquie, ce sont les crimes d’honneur que Nebahat Akkoç a pris pour cibles et en France, l’association «L’Escale» s’attaque aux violences conjugales. Elles racontent leur combat.

DÉBAT : Nathalie Bonnot, Déléguée départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité sera accompagnée d’un intervenant de la gendarmerie pour présenter les réseaux VIF, Violences IntraFamiliales

la Ligue des Droits de l’Homme section de Mâcon vous invite

à la projection du film

NOS ANCÊTRES LES GAULOISES

de Christian Zerbib

Documentaire – 9 novembre 2011 – 1h30min

sur les thèmes FEMMES – IMMIGRATION – IDENTITÉS NATIONALES

Vendredi 14 mars à 19h30

à la salle des conférences de la Médiathèque de Mâcon

Entrée libre et gratuite

Présentation LDH : Film sympathique, à recommander en ces temps de recherche frénétique d’identité nationale, de nostalgie des terroirs, de génuflexion devant drapeau etc. Tout commence en Bourgogne, au musée de Bibracte où l’on apprend que la France a commencé par être une mosaïque de peuples et de langues et que les Gaulois sont un mythe d’invention relativement récente. Ce qui réjouit les visiteuses : dix femmes venues du Gabon, du Togo, du Sénégal, du Maroc, de Turquie, d’Afghanistan, du Cambodge, du Brésil, de Hollande, qui vivent en France, françaises ou réfugiées politiques, et qui s’embrouillent un peu en chantant la Marseillaise. Elles sont réunies pour raconter leur vie, qui va devenir la matière d’une pièce de théâtre où chacune jouera son propre rôle. Le film montre leurs peurs, leurs rigolades, leurs inventions, l’effet produit sur leurs familles. Les différences entre ces femmes sont très grandes : d’âge, de culture, depuis celle qui ne sait ni lire ni écrire jusqu’à celle qui a un niveau d’étudews supérieures ; de parcours, depuis les drames des fuites clandestines hors d’un pays en guerre, ou des mariages forcés, jusqu’à l’immigration familiale et économique ; de vie en France, dans un petit village ou en ville, femme de ménage ou mécanicienne dans un garage, chômeuse ou femme au foyer. Mais l’intérêt du film tient à ce qu’elles produisent en commun : la souffrance plus ou moins surmontée d’être un jour parties, ce qui est toujours, dit l’une d’elles, une violence. La force de vie qui les anime, pour leurs enfants, qu’elles souhaitent pardessus tout voir réussir à l’école, et pour elles-mêmes. Elles réalisent un rêve en s’octroyant un congé, en devenant la star qu’on maquille dans une loge et la comédienne qui peut parler sur scène.

Prochain film LDH Mâcon : Je marcherai jusqu’à la mer de Stephanie Pillonca Kervern