_______________________________________________________

DEUX PEUPLES POUR UN ÉTAT ?

RELIRE L’HISTOIRE DU SIONISME

La création d’un État binational où Israéliens et Palestiniens seraient citoyens du même État a jadis été l’aspiration de nombreux intellectuels juifs critiques, de gauche comme de droite. Les prises de position en faveur du binationalisme, d’Ahad Haam dès la fin du xıxe siècle à Léon Magnes en passant par Hannah Arendt et beaucoup d’autres, pour qui le désir de créer un État juif exclusif sur une terre peuplée en majorité par des Arabes entraînerait un conflit violent et insoluble, se sont révélées tout à fait exactes. Avec l’arrivée aux affaires de l’extrême droite en Israël, les massacres perpétrés par le Hamas et les bombardements de la bande de Gaza, la question d’un État binational est devenue une urgence pour toute la région. Lui tourner le dos n’y changera rien.

Le binationalisme ne relève pas seulement du vœu pieux, mais aussi de la réalité présente : 7,5 millions d’Israéliens-juifs dominent, par une politique d’expulsion, de déplacement, de répression et d’enfermement, un peuple palestinien-arabe de 7,5 millions de personnes, dont une grande partie est privée de droits civiques et des libertés politiques élémentaires. Il est évident qu’une telle situation ne pourra pas durer éternellement.

Shlomo Sand est un historien israélien, professeur émérite à l’université de Tel-Aviv, et auteur de nombreux livres, dont certains ont suscité de vifs débats (Comment le peuple juif fut inventé, Fayard, 2008). Son dernier ouvrage au Seuil, Une race imaginaire. Courte histoire de la judéophobie, a été publié en 2020.

Traduit de l’hébreu par Michel Bilis

Editions du Seuil

Date de parution 05/01/2024

21.00 € TTC

256 pages

EAN 9782021541663

________________________________________________________

Le cri des femmes afghanes

Anthologie établie et traduite par Leili Anvar

Préface par Atiq Rahimi

Le mot de l’éditeur :

Il existe « un cri du silence » comme il existe des silhouettes sans visage et des visages sans voix. En Afghanistan, depuis longtemps déjà, l’oiseau noir de la peur paraît s’être juché sur l’épaule des femmes. Du monde libre qui est le nôtre, nous les imaginons invisibles et muettes sous la burqa, condamnées à la misogynie aveugle, recluses dans le poing d’une domination archaïque. Pourtant en Afghanistan, comme ici, des femmes lisent et écrivent. Des vers. Des chants. De la poésie. Des mots qui ouvrent en elles, et autour d’elles, un espace de liberté où ce qui est interdit, tabou, bafoué, vient sourdre comme une source à la surface de la terre. Les langues se délient. Les corps parlent. L’âme trouve une voix. Et l’eau de leurs poèmes irrigue le monde d’une espérance que l’on n’attendait plus. Oui, le courage des femmes dévoile ici son vrai visage.

Extrait :

« La nuit, les étoiles

Brûlent de douleur avec nous

La nuit, les nuages

Pleurent de chagrin avec nous

La nuit, les feuilles

Tremblent de peur avec nous

La nuit, les vents

Soufflent de rage avec nous

Et nous, dans les ténèbres de ces nuits

Débordant de cris sans voix

Avec la torche de nos prières

C’est l’aube que nous attendons…»

– Parvin Pejvâk

La presse en parle :

La poésie persane est véritablement ma patrie. La terre que j’ai perdue, je peux la remplacer par quelque chose que je peux emporter partout, où que j’aille.

France Inter, Grand Canal – Leila Anvar, invitée d’Eva Bester

France Culture – Par les temps qui courent

France Culture – Poésie et ainsi de suite

France Inter – Lundi 18 juillet, journal de 19h, par Ilana Moryoussef

Le Point, par Valérie Marin La Meslée

Mid & Plus, portrait de Leili Anvar par Vicky Sommet

Une anthologie de poétesses afghanes qui nous livrent leurs souffrances, leurs peines, leurs colères mais aussi l’espoir et l’amour dans des formes et des styles très divers.

Des textes forts qui nous résument ce qui rassemble tous les livres : trouver un espace de liberté.

Librairie Le Méandre – Meudon

En librairie le 19 mai 2022

________________________________________________________

Camera obscura

Un matin, un photographe militaire voit arriver, à l’hôpital où il travaille, quatre corps torturés. Puis d’autres, et d’autres encore. Au fil des clichés réglementaires qu’il est chargé de prendre, il observe, caché derrière son appareil photo, son pays s’abîmer dans la terreur. Peu à peu, lui qui n’a jamais remis en cause l’ordre établi se pose des questions. Mais se poser des questions, ce n’est pas prudent.

Avec une justesse troublante, ce roman raconte le cheminement saisissant d’un homme qui ose tourner le dos à son éducation et au régime qui a façonné sa vie. De sa discrétion, presque lâche, à sa colère et à son courage insensé, il dit comment il parvient à vaincre la folie qui le menace et à se dresser contre la barbarie.

Editions Julliard, paru le 04/01/2024, 224 pages

Gwenaëlle Lenoir est journaliste indépendante, spécialiste de l’Afrique orientale et du Proche et Moyen-Orient.

________________________________________________________

IRAN IN/OUT

Mahsa Amini, jeune Iranienne de 22 ans, décède le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des moeurs, accusée d’enfreindre le code vestimentaire strict qui impose aux femmes le port du hijab dans l’espace public. Sa mort déclenche une véritable révolution et de nombreuses manifestations en Iran. La réponse du pouvoir est implacable : la répression se durcit. En six semaines, des centaines de personnes sont arrêtées, condamnées, exécutées, à l’issue de procès expéditifs.

Iran In/Out est le souffle de la liberté face à la dictature. Sarah Doraghi y dénonce tous les interdits qui étouffent la société, mais que le peuple iranien apprend à contourner pour survivre. S’embrasser, danser, rire, se montrer, penser ou s’exprimer librement… autant d’actes ordinaires devenus gestes de résistance pour une population réduite au silence. Au travers de photographies exclusives, elle illustre avec tendresse, humour et poésie, le courage, la détermination, la force des Iraniennes et des Iraniens.

La vie ne s’interdit pas. L’avènement d’une démocratie laïque n’est plus un rêve pour les Iraniens, mais une nécessité vitale.

Editions Plon, paru le 30/11/2023, 176 pages.

Lire un article ICI

________________________________________________________

La dernière histoire juive

Âge d’or et déclin de l’humour juif

Faire un pas de côté avec Michel Wieviorka

par Jean Baubérot

L’ouvrage de Michel Wieviorka, « La dernière histoire juive. Âge d’or et déclin de l’humour juif »( Denoël), permet de faire un « pas de côté », face à la déprime engendrée par les événements actuels, et de mieux maitriser la situation en France.

Profondément et durablement déprimé par la tragédie actuelle et l’impuissance à faire prévaloir la seule solution -la coexistence de deux États- qui permettra aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix, j’ai lu l’ouvrage que viens de publier Michel Wieviorka : La dernière histoire juive. Age d’or et déclin de l’humour juif (Denoël).

Ce pas de côté a contribué à me permettre d’avoir une réflexion distanciée (et je pense qu’il en sera de même pour de nombreux lecteurs) sur la situation française, la seule sur laquelle le citoyen lambda (comme vous et moi) peut avoir une certaine prise. Car si, comme la plupart des gens de ce pays, je condamne le massacre du 7 octobre et ceux qui ont lieu actuellement à Gaza, malheureusement, cela est sans effet.

J’ai conscience que ma formulation est, sans doute, maladroite mais j’espère que chacun.e comprendra ce que je veux dire : la rage devant une impuissance qui ronge.

Rédigé, bien sûr, avant le 7 octobre et ses suites, ce livre prend aujourd’hui une singulière, voire troublante, actualité. Il conjugue, de manière très originale, un récit assez personnel et un regard lucide, à la fois convivial et critique, à partir de l’humour juif, sur la richesse de la culture diasporique juive ashkénaze (tout en indiquant l’apport des Sépharades), l’évolution de la situation des Juifs dans les sociétés américaine et française, dans leur dynamique interne et aussi dans leur rapports avec l’Etat d’Israël.

Cependant, pour l’auteur, les « histoires juives » s’avèrent typiques d’une situation diasporique et nécessitent un espace où elles peuvent être accueillies par « un public bien disposé mêlant Juifs et non Juifs. » Le sociologue nous donne de fines remarques, à méditer, sur « là » où s’arrêtent les « histoires juives » et où commencent les « histoires antisémites », et la différence qui existe entre les deux.

En cours de route, on passe de l’univers du shtetl (vie communautaire juive en Pologne) à celui du schmattès (la confection et la vente de vêtements au Sentier), on croise des hassidiques et des Juifs areligieux, on rencontre Pierre Dac et Woody Allen, Popeck et les Marx Brothers, Goscinny et Gotlib, Elie Wiesel et André Schwarz-Bart, Philip Roth et Marc Chagall, …

Wieviorka a hérité d’une « expérience politique singulière » qui a su « conjuguer amour des valeurs universelles et affirmation d’une minorité », minorité à la fois sociale, « faite d’ouvriers et d’artisans », et culturelle « avec sa langue, le yiddish, et son histoire, dramatiquement interrompue par le nazisme. »

Ses recherches, bien connues, notamment sur la violence, l’antisémitisme et le racisme, son intérêt pour ce qui touche à l’altérité, prennent leur origine dans un « apprentissage familial du goût des idées, de la vérité et de la connaissance, intégration à la République et à son école laïque, et conscience profonde de ce que produit la haine des Juifs », mais aussi d’autres haines, et notamment celle dont les musulmans font les frais. Le sociologue a courageusement combattu ceux qui trouvent « légitime d’envisager une phobie vis-à-vis de ce qui est juif, mais pas vis-à-vis de ce qui touche à l’islam. »

Menant une réflexion sur son propre parcours, il explicite les raisons de ses engagements intellectuels, de la réflexion sur les rapports entre « particularisme » et « universalisme » qui jalonne son oeuvre. La dialectique du chercheur et du citoyen l’amène à se distancier de l’usage effectué par certains de la « neutralité axiologique » chère à Max Weber. Il remarque qu’elle implique d’éviter les biais provenant de la « confusion entre jugement scientifique et application inconsciente de ses propres valeurs », sans signifier l’extériorité du chercheur par rapport à son objet. J’en suis bien d’accord mais, encore plus que lui, peut-être, j’insisterais sur la nécessité de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

L’itinéraire d’une famille, la famille Wieviorka, vivant à Paris « dans un univers dynamique d’immigrés juifs d’Europe centrale », de ses racines et son devenir, d’une part, et, de l’autre, des « histoires juives », contextualisées en termes sociologiques et historiques, servent, dans les deux premières parties, de fil conducteur à l’ouvrage.

Le livre commence d’ailleurs en racontant l’une d’entre elles : un dialogue extrêmement savoureux entre « Moshe » et un rabbin, à propos d’une montre perdue. Trois conditions favorables à l’impact des « histoires juives » ont été la compassion face à l’expérience tragique de la Shoah, la bonne image d’Israël et la bienveillance pour l’inventivité culturelle de la culture yiddish.

Mais la troisième partie, « Fin des ‘histoires juives’ », apparait lourde d’inquiétudes, dans une complexité qui fait qu’on aimerait pouvoir écrire trois choses en même temps. Car, pour l’auteur, est en cause l’évolution politique (non-respect des accords d’Oslo et « illibéralisme ») de l’État d’Israël, mais pas seulement : la résurgence de l’antisémitisme, aussi bien aux États-Unis qu’en France se trouve liée à une montée de l’extrême-droite (aux USA, pour certains, le « grand remplacement » se ferait au profit des Juifs !), à des théories complotistes, à l’islamisme radical ; mais, en se désengageant pour d’autres combats (certes, totalement légitimes), une certaine gauche peut y avoir sa part de responsabilité. Et, face à la multiplication actuelle d’actes antisémites, il faut rappeler que, dès la fin du XIXe siècle, on pouvait affirmer : « l’antisémitisme est le socialisme des imbéciles ».

D’une manière générale, explique Wieviorka, « la mémoire de la Shoah s’est institutionnalisée, elle s’est installée dans l’enseignement, et dans divers lieux de commémoration, ce qui la renforce, mais lui ôte aussi une bonne partie de l’effet de sidération qu’elle a pu avoir dans les années 1970 ou 1980. »

J’ai été spécialement sensible à cet aspect de l’ouvrage. Le risque me semble être réel d’une distance s’instaurant entre une mémoire et un ressenti « juifs », où chaque acte antisémite réactualise un vécu victimaire douloureux, et un ressenti sociétal global qui s’en éloigne. S’il y a des personnes qui peuvent comprendre ce problème, ce sont bien les protestants français, eux qui ont ruminé jusqu’à la Première Guerre mondiale les douleurs de la Saint-Barthélemy et de la Révocation de l’Edit de Nantes, que chaque acte, chaque propos anti-protestant réactualisait, alors même que les protestants français étaient devenus une minorité active et dynamique.

Revenons au livre, Après une « dernière histoire juive » pour la route, sa conclusion sonne comme un grave avertissement : « commence à se perdre ce qui faisait la saveur du genre : la mise en scène appelant l’empathie pour ceux dont elle se moquait gentiment, non sans une certaine tendresse, et dont l’humour était aussi chargé d’autodérision, quitte à faire étalage d’une certaine intelligence. »

L’idée centrale de l’ouvrage : le dernier tiers du XXe siècle a été celui de « l’apogée » des histoires juives, aussi bien aux États-Unis qu’en France, pourrait apparaitre teintée d’une certaine nostalgie. J’y vois plutôt l’appel à tenir bon dans la tourmente, à se dire que le combat pour une paix juste, et contre toutes les haines, qui paraît aujourd’hui totalement utopique, reste pourtant la seule position réaliste.

Jean Baubérot : Professeur émérite de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’Ecole pratique des Hautes Etudes. Auteur, notamment, de deux « Que sais-je? » (Histoire de la laïcité en France, Les laïcités dans le monde), de Laïcités sans frontières (avec M. Milot, le Seuil), de Les 7 laïcités françaises et La Loi de 1905 n’aura pas lieu (FMSH)

Source: Le Club de Mediapart

192 pages, 140 x 205 mm

ISBN : 9782207179710 / Gencode : 9782207179710

Code distributeur : B27173

Catégories > Sous-catégories : Littérature française > Humour / Documents > Religions et spiritualités

Collection Document

Parution : 01-11-2023

________________________________________________________

La réputation – Enquête sur la fabrique des « filles faciles »

Le point de départ de ce livre est le meurtre de Shaïna, 15 ans, poignardée et brûlée vive à Creil (Oise) par son petit ami en 2019.

À partir de cette histoire, Laure Daussy interroge la situation des femmes dans les quartiers populaires et donne la parole aux habitants de Creil. Résonnent dans leurs voix le poids des rumeurs et la menace de la réputation de « fille facile » pour les adolescentes. Un contrôle permanent qui les empêche de vivre librement. Pour les protéger, la justice et les services publics se révèlent trop souvent inadaptés.

À une époque où les combats féministes prennent de plus en plus d’ampleur, pourquoi ne sont-ils pas parvenus jusqu’à elles ?

Si le sexisme est partout, il y a des endroits en France où le quotidien des adolescentes relève de l’urgence.

(Format : 13,5 x 22 cm – 224 pages)

Précommandez le dès maintenant ou bien retrouvez le chez votre libraire à partir du 5 octobre 2023

Laure Daussy est journaliste d’investigation et reporter à Charlie Hebdo. La Réputation. Enquête sur la fabrique des « filles faciles » est son premier ouvrage.

19,50 € Acheter

Ref: 1110-LA REPUTATION

________________________________________________________

L’État hors-la-loi

Logique des violences policières

La multiplication récente des violences policières, des morts et des blessés qu’elles ont entraînés, a rappelé à quel point l’usage de la force est corrélé au pouvoir d’État. Pour autant, ces violences restent largement impensées, généralement considérées comme la conséquence de contradictions internes à la gestion de l’ordre néolibéral. Or les violences qui ont conduit à la mort de Nahel M., à celle de Rémi Fraisse, à celle de Cédric Chouviat, comme celles qui ont consisté à mettre à genoux les lycéens de Mantes-la-Jolie ou à mutiler des gilets jaunes n’ont ni les mêmes modalités ni les mêmes rationalités.

Fondé sur l’analyse des dossiers judiciaires auxquels l’auteur a eu accès, ce livre montre que les armes, les techniques, les pratiques et les objectifs, ainsi que les réactions politico-médiatiques et les traitements judiciaires diffèrent selon que les violences ciblent une expression politique, l’exercice d’une liberté de circulation ou la simple appartenance ethno-raciale.

Discipliner, punir, instaurer ou restaurer un rapport de domination, territorialiser l’espace public, l’espace privé, les flux de circulation et, dans les cas les plus extrêmes, exprimer une violence pure – celle de l’antique pouvoir de vie et de mort –, telles sont les différentes fonctions des violences policières. Cette distinction permet de mieux saisir les rapports de pouvoir qui s’expriment entre l’État et la population et entre la police et des groupes sociaux déterminés. Elle offre aussi des prises pour tenter de répondre à une question plus fondamentale : la violence est-elle constitutive du pouvoir, un moyen de son exercice ou une condition de sa possibilité ?

Version papier : 19.00 €

Version numérique : 13.99 €

Arié Alimi sera notre invité à la suite de l’assemblée générale de la section de l’Aube de la LDH lqui aura lieu le 30 novembre prochain. Il évoquera, entre autres, ce livre qui reflète l’un de ses nombreux combats.

________________________________________________________

Le boa – comment vincent bolloré m’a avalé

Un témoignage de l’intérieur du groupe Prisma Media sur sa prise de contrôle et son management impitoyable par la galaxie Bolloré.

En 2021, Prisma Media, ses onze cents salariés et ses célèbres titres – Géo, Capital, Voici, Femme actuelle… – ont été rachetés par la société Vivendi, avec, à sa tête, le milliardaire controversé Vincent Bolloré.

Bolloré, surnommé le « Boa » pour sa boulimie de médias, a aussi conquis ces dernières années Havas, Canal +, CNews, puis le groupe Lagardère (Hachette Livre, Europe 1, Paris Match, Le Journal du Dimanche)… Il est réputé pour faire régner la peur, provoquer des grèves et des démissions là où son pouvoir s’installe et où plane l’ombre de la censure.

Salarié et représentant du personnel chez Prisma, Jean-Marie Bretagne raconte au jour le jour, de l’intérieur, la transformation de son entreprise « avalée » par Bolloré. Réductions de coûts, licenciements brutaux : exsangues, les magazines se dégradent. Certains journalistes finissent en arrêt maladie, dégoûtés de leur métier et d’eux-mêmes. Des dizaines d’autres préfèrent partir.

Ce témoignage glaçant nous renvoie à des questions qui nous concernent tous. Que valent les organes de presse et la neutralité de leurs informations, quand ils appartiennent à des milliardaires ? Sommes-nous de simples machines à produire des profits, comme le voudraient tous les boas de la terre, ou y a-t-il encore une place pour la dignité et l’épanouissement dans notre travail ?

Philippe Rey

Documents

Livre numérique

- EAN13 : 9782384820399

- Fichier EPUB, avec Marquage en filigrane

13.99 €

Autre version disponible

- Papier – Philippe Rey 19,50 €

________________________________________________________

Le chaudron militaire turc

Quels mécanismes sociaux et politiques transforment unenfant en un sujet de violence ? Pour éclairer une des dimensions de ce processus, Pinar Selek sonde le service militaire, obligatoire en Turquie, à travers une enquête de terrain menée en 2007 et dévoile les articulations entre militarisme, nationalisme et patriarcat. Avec ce nouveau livre qui réarticule les éléments de ses recherches précédentes, elle élargit sa réflexion à nos sociétés tout entières, régies par le néolibéralisme et le néoconservatisme dans un contexte…

Née en 1971 à Istanbul, Pınar Selek est sociologue, militante féministe et antimilitariste, Maître de conférence à l’Université de Nice. Dans son livre, Le Chaudron militaire turc, Pınar Selek s’intéresse aux différentes étapes de la construction de la domination hégémonique masculine, essayant de « sonder les ténèbres qui font d’un bébé un assassin ». L’autrice étudie les différents mécanismes à l’œuvre pour formater les individus : dépersonnalisation, violence, soumission, absurdité et arbitraire d’ordres auxquels les jeunes appelés ne peuvent se soustraire, nationalisme et culte du pouvoir, de la force.

C’est dans un cadre très particulier, celui du système répressif turc, que Pınar Selek a mené son enquête, défiant la censure omniprésente. Exilée en France depuis 2011, elle est victime d’un acharnement judiciaire de la part de l’État turc depuis 25 ans et menacée de mort.

Pınar Selek persiste et signe : lancement du livre Le Chaudron militaire turc le 26 septembre, librairie Petite Égypte; soirée de solidarité à l’Hôtel de ville de Paris le 27 septembre et suivi solidaire du procès de Pınar Selek à Istanbul le 29 septembre à l’Espace des femmes.

Le Chaudron militaire turc : Un exemple de production de la violence masculine

104 pages, 10€, eBook 6,99€, octobre 2023, des femmes-Antoinette Fouque.

JEUDI 21 SEPTEMBRE • 18H30

Conférence La répression en Turquie avec Pınar Selek

organisée par l’association Les Amis de la Liberté

Signature de son nouveau livre et verre de solidarité féministe

Maison des associations • 14 Place Garibaldi • 06000 NiceMARDI 26 SEPTEMBRE • 19H

Soirée de lancement en avant-première de

Le Chaudron militaire turc : Un exemple de production de la violence masculine (des femmes-Antoinette Fouque, 5 octobre 2023) en présence de l’autrice, Pınar Selek.

Librairie Petite Égypte • 35, rue des Petits carreaux • 75002 ParisMERCREDI 27 SEPTEMBRE • 19H

Soirée de solidarité avec Pınar Selek

organisée par l’ACORT, l’AFS, l’ASES, la LDH et les éditions des femmes-Antoinette Fouque avec le soutien de la Mairie de Paris

Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris • 5, rue de Lobau • 75004 Paris

Rencontre animée par Fanny Jedlicki, présidente de l’ASES (Association des Sociologues Enseignant-e-s du Supérieur)

• Projection du film Autour du procès du 31 mars 2023 réalisé par Thomas Hakenholz de PrimiTV

• Présentation et lecture du livre Le Chaudron militaire turc : Un exemple de production de la violence masculine par Pınar Selek

• Interventions de Patrick Baudouin, président de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme)

Ümit Metin, coordinateur général de l’ACORT (Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie)

Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris

Marianne Ebel, membre de la Coordination des Collectifs de solidarité avec Pınar Selek

Un.e membre de l’AFS (Association française de sociologie)

Élisabeth Nicoli, co-directrice des éditions des femmes-Antoinette Fouque

Et la participation musicale de Ruşan Filiztek, Neşet Kutas et Ezgi Sevgi Ca

Inscription par mail à direction@ldh-france.orgVENDREDI 29 SEPTEMBRE

• 13h : Suivi solidaire du procès de Pınar Selek, à Istanbul

• 17h : Remise du passeport de citoyenneté universelle à Pınar Selek par Hamila Menhoudj, adjointe au maire de Montreuil (93)

Espace des femmes-Antoinette Fouque • 35 rue Jacob • 75006 ParisEt aussi au mois d’octobre :

Au Festival de Mouans Sartoux

Samedi 7 octobre à 17h : Femme Vie Liberté, Soutien et hommage aux Iraniennes et Afghanes. Lecture, chant et danse et Remise du Prix du Poète résistant à Pinar SELEK – Mouans Sartoux

Samedi 7 octobre à 20h30 h : film Si je t’oublie Arménie, suivi d’un débat – Mouans Sartoux

Dimanche 8 Octobre 10h30 : film Afghanistan, le vrai visage des talibans suivi d’un débat – Mouans SartouxMardi 24 octobre à 19h : librairie Les Parleuses 5 Place Marshall-18 rue Defly à Nice

Jeudi 26 octobre à 19h30 : librairie Pantagruel 44 Rue Codaccioni à Marseille

Vendredi 27 octobre à 19h : librairie La Carline 13 Bd des Martyrs de la Résistance à Forcalquier

________________________________________________________

« La Fabrique des Français » : la construction d’une identité en mouvement

Comment définir la nation française ? Au-delà des poncifs absurdes sur “nos ancêtres les gaulois”, quand le peuple français est-il né et quelle est son identité ? Une bande dessinée de Sébastien Vassant essaye de répondre à ces questions à travers une vaste enquête enrichie de témoignages de Français d’origine étrangère, célèbres et anonymes. Son travail démontre à rebours des clichés que la nation française est jeune (elle s’est inventée avec la IIIe République) et métissée.

Lire ICI

________________________________________________________

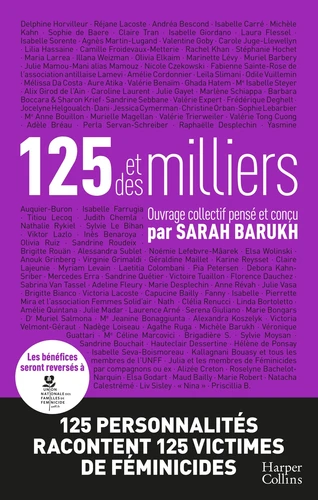

125 et des milliers

125 personnalités racontent 125 victimes de féminicides En France, une femme est assassinée par son conjoint tous les deux jours et demi en moyenne, soit environ 125 femmes par an. Qui se cache derrière ces chiffres ? 125 personnalités de la littérature, du monde politique et artistique prennent la plume et racontent les vies de ces femmes broyées et deviennent ainsi leurs ambassadrices. Pour une fois, les victimes ont un visage.

A travers son parcours de femme victime de violence conjugale ainsi que la participation de plusieurs professionnels (psychiatres, avocats, associations, etc.), Sarah Barukh donne également des clefs pour comprendre l’emprise et la violence. Un livre pour se souvenir mais aussi pour réfléchir collectivement afin que ces meurtres cessent. A propos de l’autrice Sarah Barukh est née en 1980. Elle a travaillé dans la production audiovisuelle, a écrit pour la télévision et la radio.

Elle est l’auteur de Elle voulait juste marcher tout droit (prix Lions Club et MJLF 2017), Le Cas zéro (prix du Roman d’Entreprise et du travail 2019) et Envole-moi.

Date de parution 08/03/2023

Editeur HarperCollins France

ISBN 979-10-339-1287-3

EAN 9791033912873

Format Grand Format

Présentation Broché

Nb. de pages 528 pages

Poids 0.47 Kg

Dimensions 14,0 cm × 22,1 cm × 3,0 cm

________________________________________________________

Immigration : le grand déni

Note de lecture : interview par Pascal RICHE, parue dans l’Obs du 23 février 2023, sous le titre « la hausse de l’immigration, il faut faire avec ? », de François HERAN, professeur au Collège de France et spécialiste de la question, qui vient de publier « Immigration. Le grand déni. » par Hubert Bruneel

Pour l’auteur, Darmanin semblerait vouloir faire sortir le débat sur l’immigration du pur « régalien » pour en souligner la dimension socio-économique, être sensible à la demande des employeurs dans les métiers dits « en tension » et être conscient que la situation des travailleurs irréguliers est intenable alors qu’ils paient leurs impôts et donnent satisfaction aux employeurs, sachant qu’ils peuvent recevoir, contre toute logique, une OQTF à tout moment.

Darmanin ferait aussi le constat que l’État est incapable, après une décennie de réduction des effectifs de fonctionnaires, de répondre dans les délais aux demandes de titre de séjour et que les files d’attente s’allongent devant les tribunaux administratifs, piégeant les irréguliers dans des « trappes de pauvreté ».

Une loi sur l’immigration tous les 18 mois ne fait qu’accroître la complexité du système. Beaucoup d’OQTF sont absurdes. Il n’y a pas de sens à renvoyer des jeunes diplômés qui ont trouvé un emploi et qui s’intègrent. Pourquoi vouloir accélérer la procédure pour ne pas leur laisser le temps de s’intégrer, si ce n’est pour entretenir une politique de non-intégration. Il en est de même, en exigeant une connaissance précoce du français alors que celle-ci demande du temps et qu’on ne met pas la charrue avant les bœufs.

Le titre de séjour « métier en tension » pose de nombreuses questions car son application pourra être liée à différents facteurs. La droite et l’extrême feront-elles pression ? Combien de titres seront accordés, qu’en sera-t-il quand tel ou tel métier ne sera plus en tension ou si une entreprise ferme ? Il convient de garantir un minimum de stabilité pour sortir un travailleur de la précarité. L’immigration ne peut pas se justifier uniquement sur des motifs utilitaristes.

Pour donner de la lisibilité au débat, il est nécessaire de mettre un terme aux idées reçues.

Les immigrés ne ponctionnent pas les ressources du pays. Un rapport de novembre 2021 de l’OCDE montre qu’ils contribuent à la richesse et ont un impact positif sur le budget de l’État. Ils bénéficient de prestations tout en réglant leurs cotisations sociales et en déclarant leurs revenus. Plus jeunes, ils coûtent moins cher en matière de santé.

La France, proportionnellement à d’autres pays, accueille moins de personnes fuyant la guerre et les régimes oppresseurs. A ce titre, la comparaison avec l’Allemagne met en évidence des écarts énormes. S’agissant des demandes d’asiles au sein de l’UE, l’Allemagne accueille 48% d’Irakiens, 53% de Syriens et 36% d’Afghans contre respectivement 3,5%, 3% et 8% pour la France. Un constat sidérant pour un pays qui réunit 15% de la population et 18% du PIB de l’Europe. Contrairement au mythe tenace, la France est peu attrayante, ce qui est loin d’être un atout.

Si la pression migratoire est forte en Europe, en raison des conflits, de la mondialisation et des problèmes socio-économiques, la France est plutôt en retrait alors que rien ne lui permet d’échapper à cette dynamique. Les mesures de restrictions draconiennes de l’immigration se font au prix de souffrances inutiles pour les personnes et se traduisent par un accroissement des situations irrégulières.

Pour l’auteur, il existe une marge entre une sorte d’abolition des frontières et la fuite en avant dans une version autoritaire du régalien. Il convient de tenir compte des droits fondamentaux des personnes mais aussi des rôles des États pour les garantir.

Il n’y a pas de seuil au-delà duquel les capacités d’accueil ne permettraient plus de recevoir de nouveaux arrivants, ni de nombre optimal de migrants. Entre 1938 et aujourd’hui, la part des populations en France issues de l’immigration est passée de 5,6% à 12%. En revanche, ce sont bien les concentrations d’immigrés qui posent des problèmes d’intégration (scolarité, formation, logement…), ce qui nécessite de chercher à répartir au mieux les immigrés sur le territoire. Par ailleurs, la France est une terre de brassage et de mélanges de la population. En effet, 31% des adultes ont au moins un parent ou un grand-parent étranger et seuls 5% ont leurs 4 grands-parents étrangers.

Ainsi, François Héran estime que le projet de loi pourrait permettre des avancées à la condition d’en finir avec la volonté illusoire de réduire drastiquement le nombre des immigrés, de préserver les droits fondamtaux et de consolider le volet socio-économique au lieu de se focaliser sur le volet « régalien ». Il faut « faire avec » l’immigration. Au lieu d’agiter le spectre du « grand remplacement », il convient de ne pas oublier que la définition même de la majorité censée incarner l’identité du pays s’est élargie dans le passé et continuera de le faire.

La France sera toujours un pays d’immigration et les travailleurs irréguliers ne doivent pas être relégués dans des « trappes de pauvreté ».

Hubert Bruneel

Seuil

La République des idées

Parution le 03/03/2023

13.50 € TTC

192 pages

EAN 9782021531145

Professeur au Collège de France sur la chaire « Migrations et sociétés », François Héran anime l’Institut Convergences Migrations. Il a notamment publié Avec l’immigration (La Découverte, 2017), Lettre aux professeurs sur la liberté d’expression (La Découverte, 2021) et codirigé la 4e édition de Controlling immigration. A comparative perspective (Stanford, 2022).

________________________________________________________

SOS MÉDITERRANÉE

Les écrivains s’engagent

Chaque année, 3 000 personnes périssent en mer Méditerranée en tentant la traversée dans des embarcations de fortune. Depuis 2015, l’association SOS MÉDITERRANÉE organise des opérations de secours grâce au navire Ocean Viking. Afin de soutenir ces sauvetages, dix-sept auteurs contemporains nous livrent un recueil de récits puissants, nous invitant à changer notre regard sur le monde.

Tous les bénéfices de ce livre caritatif au contenu inédit seront intégralement reversés à SOS Méditerranée.

ABD AL MALIK – JAKUTA ALIKAVAZOVIC – MURIEL BARBERY – AMINA DAMERDJI – KAMEL DAOUD – MARIE DARRIEUSSECQ – ERRI DE LUCA – JEAN-BAPTISTE DEL AMO – ANANDA DEVI – ÉRIC FOTTORINO – LAURENT GAUDÉ – MAYLIS DE KERANGAL – CAROLE MARTINEZ – FRANÇOIS MOREL – MARIE NDIAYE – WILFRIED N’SONDÉ – LEÏLA SLIMANI.

Préface de JEAN-MARIE LACLAVETINE.

Collection Folio (n° 7146), Gallimard

Parution : 03-11-2022

240 pages, sous couverture illustrée, 108 x 178 mm

Achevé d’imprimer : 03-10-2022

Genre : Romans et récits

ISBN : 9782072992292 – Gencode : 9782072992292 – Code distributeur : G06752

________________________________________________________

Une trop bruyante solitude

Bohumil Hrabal est l’un des plus importants écrivains tchèques de la seconde moitié du XXe siècle.

Ses premières publications datent de 1963 ; il devient rapidement un des écrivains les plus populaires de son pays. Après l’invasion soviétique de l’été 1968 qui met fin au Printemps de Prague, il connaît des ennuis avec la censure pour « grossièreté et pornographie » et est interdit de publication. Deux de ses livres sont notamment livrés au pilon en 1970. Pour cette raison, nombre de ses ouvrages sont publiés en samizdat.

Depuis 35 ans, Hanta compacte, dans une presse mécanique, des vieux papiers qui lui proviennent d’une trappe percée dans le plafond. C’est le travail pour lequel il est rémunéré. Les ballots qu’il confectionne dans sa cave alimenteront les usines à papier.

Parfois, souvent même, des livres, des illustrations d’art, atterrissent à ses pieds. Alors, dans la cuve de sa presse, Hanta glisse, livre ouvert, l’œuvre d’un auteur et tapisse ses paquets de belles reproductions.

A sa manière, il crée du beau, donne une âme à ses ballots destinés à une prochaine dissolution dans la pâte à papier.

Une trop bruyante solitude serait-il un livre de réflexion sur l’opposition, le contraste entre le laid et le beau, entre le néant et la pensée, la destruction et la création ?

Or, l’œuvre de Bohumil Hrabal n’est pas un sujet du bac. Elle ne peut pas s’apprécier en faisant abstraction du contexte (la domination soviétique imposée à la Tchécoslovaquie après 1945), et hors du quotidien singulier et très solitaire d’Hanta dont l’esprit s’est rempli de la trop bruyante solitude des mots écrasés.

Michel Degardin

Une Trop Bruyante Solitude – Hrabal Bohumil

Différentes éditions au format poche chez Robert Laffont, Collection Pavillons ou chez Points.

120 p.

________________________________________________________

CHANSONS POUR LA FILLE DU BOUCHER

Né à Kichinev à l’époque des premiers pogroms, Itsik Malpesh, 90 ans, vit désormais à Baltimore. Lui, qui se définit comme « le plus grand poète yiddish vivant d’Amérique », a assisté à la montée de l’antisémitisme avec la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, avant que ses pas ne le conduisent à Odessa, puis à New York dans les années 1930. Toute sa vie, il a poursuivi deux rêves incompatibles : devenir un poète de renom et retrouver Sasha, la fille du boucher, qui lui aurait sauvé la vie à sa naissance et dont il est tombé amoureux sans jamais l’avoir revue. Ce parcours en forme d’autobiographie fictive, véritable épopée du XXe siècle, nous est conté par la voix de son traducteur du yiddish, un jeune étudiant catholique d’origine irlandaise.

De Chansons pour la fille du boucher, de Peter Manseau, on peut dire que l’histoire naît à Kichinev en Moldavie, au cours du pogrom qui y eut lieu en 1904 et couvre tout le XXe siècle, un siècle pendant lequel l’humanité a su montrer sa part d’inhumanité…

On peut dire aussi que ceux qui émigrent aux Etats-Unis répondent diversement à la nécessité de s’adapter à leur nouvel environnement américain : adopter l’anglais, s’intégrer, au risque de perdre leur identité juive ? conserver le yiddish et rester fidèle au souvenir ?

Mais on relèvera probablement que cette histoire tangue entre destin et libre arbitre, entre pardon et vengeance ; qu’en vérité, une vie se bâtit parfois sur la seule croyance qu’une petite fille peut provoquer un miracle autour d’un berceau ; qu’en vérité, cette histoire nous regarde tous, juifs et non-juifs.

Sans doute retiendra-t-on qu’Itsik Malpesh, le personnage de Peter Manseau, construit avec les mots du Yiddish (la mamaloshen) un abri sûr : une patrie portable.

Michel Degardin

552 pages

Date de parution: 28/08/2013

Langue: Français

EAN : 9782253166818

Editeur d’origine: Christian Bourgois Editeur

7,90 €

________________________________________________________

Une terre commune

« Nous vivons désormais dans une vallée oubliée, mi-française mi-italienne, une vallée à l’entre-deux, à l’entre-droit et devoir, où la compassion devient répressible, où le droit s’oppose à une morale, où la morale s’impose au pouvoir. Mais où nous avons créé une utopie capable de résister. »

Date de parution 06/01/2023

Editeur Seuil

________________________________________________________

Le genre pendant la Covid-19

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur les relations entre les femmes et les hommes ? Les femmes ont été mobilisées en première ligne pour les emplois dits « essentiels » (soignantes, caissières). Sollicitées au sein des foyers, elles ont assuré la continuité pédagogique en faisant l’école à la maison et elles ont pris soin de leur famille confinée en assurant encore une fois l’essentiel des tâches domestiques. Les différentes contributions de chercheurs et acteurs sociaux rassemblés dans ce livre montrent comment la situation inédite créée par la Covid-19 a renforcé les inégalités de genre, au détriment des femmes principalement.

AUTEURS

Lucile Girard est sociologue, chercheuse associée au LIR3S UMR 7366 CNRS-UBFC. Ses thèmes de recherche principaux sont la sociologie de la santé et des groupes professionnels.

Maud Navarre est sociologue et journaliste spécialiste des questions de genre, chercheuse associée au LIR3S UMR 7366 CNRS-UBFC.

Georges Ubbiali est maître de conférences en sociologie à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, membre du laboratoire LIR3S UMR 7366 CNRS-UBFC. Il est spécialiste des questions de genre, des mouvements sociaux et du syndicalisme.

________________________________________________________

LES NOUVEAUX MASQUES DE L’EXTRÊME DROITE

Entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, un ensemble de transformations visuelles, discursives et scénographiques ont reconfiguré la sphère d’influence de l’extrême droite. À l’ère Netflix, caractérisée par la domination de la sphère pop-culturelle sur les esprits, de nouveaux codes esthétiques et de nouvelles formes narratives se sont imposées. De Karine Le Marchand aux mèmes sur Instagram, des vidéos de chats aux tutos identitaires, de la stratégie de la radicalité à la politique du LOL, l’extrême droite déplace la bataille politique sur le terrain de l’imaginaire et de la représentation.

Parution : 17/02/2022

Nombre de pages : 128

Dimensions : 115 x 215

Format : En tête

ISBN : 978-2-8159-4754-1

EAN : 9782815947541

Prix : 14 €

________________________________________________________

Les nouvelles fractures de l’humanité

C’est une révolution sans précédent et méconnue qui s’engage. Homo sapiens va connaître une diversification inédite de sa propre nature, souvent plus importante qu’on ne l’imagine, parfois jusqu’à son dépassement : transhumains, avatars digitaux « intelligents », humains en osmose avec le vivant, humains spirituels ou transcendants, bioconservateurs, etc. Ces nouvelles fractures de l’humanité seront génératrices de conflits nouveaux et majeurs : des concurrences entre des types d’humains ou de post-humains peu compatibles, des guerres qui n’opposent pas des pays, mais des êtres de natures différentes. Pour une large part, ces guerres des Hommes procèdent de sociétés de plus en plus fragmentées, nourrissant des visions, des futurs désirables et opposés. Une perspective qui appelle, dès à présent, en retour, à inventer des avenirs fédérateurs.

Parution : 24/11/2022

Format : En tête

ISBN : 978-2-8159-5056-5

EAN : 9782815950565

Prix : 21 €

________________________________________

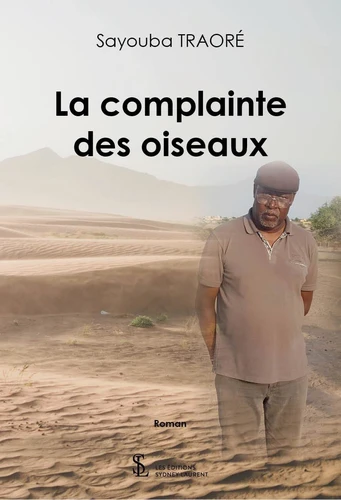

La complainte des oiseaux

Un roman sur la lapidation, par Sayouba Traoré

En 2022, plusieurs pays dans le monde pratiquent la lapidation pour adultère. Cette pratique a lieu dans de nombreux pays sahéliens d’Afrique. Il s’agit d’un fait historique attesté dans de nombreuses civilisations humaines depuis l’Antiquité. Lorsque Jésus Christ a prononcé sa célèbre sentence « que celui qui n’a jamais péché lui lance la première pierre », il s’agissait de la lapidation. Journaliste, homme de lettres, Sayouba Traoré a eu le sinistre privilège d’assister à cette forme d’exécution. Il ne pouvait être question de reportage. Le journaliste cède sa place à l’écrivain. Le résultat, c’est ce roman que vous avez entre les mains. Le pays n’est pas nommé. Les acteurs ne sont que des prénoms. Les lecteurs familiers avec cet univers reconnaîtront des lieux caractéristiques des régions de cette frange sud du désert du Sahara.

Date de parution 24/10/2022

Editeur Sydney Laurent

ISBN 979-10-326-7721-6EAN 9791032677216

Grand Format, broché, 187 pages

________________________________________________________

Le Nouveau Monde -Tableau de la France néolibérale

Avec Allan Popelard – Antony Burlaud (Auteur) – Grégory Rzepski

Fruit d’un travail collectif auquel ont participé près de 90 auteurs – chercheurs en sciences sociales, journalistes, écrivains – Le Nouveau monde brosse un ample tableau de la France néolibérale. De la sécession des élites aux formes instituées du mépris social, de l’ordre dominant aux multiples oppositions qu’il suscite, du quotidien des travailleurs aux mythologies qui structurent l’esprit du temps, ce livre-somme analyse et raconte la France d’aujourd’hui. Attentif aux traces et aux indices qui signaleraient l’éclosion de phénomènes inédits, Le Nouveau monde s’attache à éclairer l’état présent du pays à la lumière des dynamiques économiques, sociales et politiques qui, ces quarante dernières années, voire davantage encore, l’ont produit. Mêlant reportages, articles théoriques, témoignages et textes littéraires, ce livre hybride mène donc un travail d’élucidation sans équivalent. Près de trente ans après la publication de La Misère du monde, et alors que le pays chemine sur une crête, Le Nouveau monde se présente à la fois comme un livre d’intervention dans la campagne électorale qui commence et comme un livre de fond, qui tâche de cerner et de rendre intelligible le moment de bascule dans lequel nous nous trouvons.

Date de parution: 10/09/2021

Éditeur :Amsterdam Eds

Collection: L’ordinaire Du Capital

Format: 15cm x 21cm

Nombre de pages: 800

________________________________________________________

LA RÉVOLUTION CONSERVATRICE AUX ÉTATS-UNIS. DE L’AVORTEMENT AU DROIT DE VOTE, LA DÉMOCRATIE PERVERTIE

Un vent réactionnaire souffle sur les États-Unis. Pourtant, c’est le fait d’une minorité qui impose ses vues en instrumentalisant, de longue date et méthodiquement, un système politico-judiciaire qui la favorise. Et la série de décisions régressives prises par la Cour suprême en 2022 – sur l’avortement bien sûr, mais aussi sur les armes à feu ou le changement climatique – contre la volonté de la majorité de la population n’en est que l’aboutissement.

Si l’on en est arrivé là, c’est à la faveur d’une structure institutionnelle particulière dont Ludivine Gilli décrypte précisément les ressorts. Analysant ce mécanisme pervers et son exploitation de manière de plus en plus contestable par les républicains, elle montre à quel point, depuis plusieurs décennies, la démocratie est trahie aux États-Unis. Aujourd’hui, elle est en danger et, avec elle, la concorde nationale.

Table des matières

Introduction

1. Opinion démocrate, mesures réactionnaires

2. Déséquilibre des pouvoirs : le système politico-judiciaire avantage les républicains

3. Trahison démocratique : comment les républicains instrumentalisent le déséquilibre institutionnel structurel

Conclusion

L’auteure :

Ludivine Gilli est docteure en histoire urbaine et diplômée de Sciences Po. Elle est spécialiste des États-Unis et directrice de l’Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean-Jaurès.

Pour commander ce livre directement auprès de la Fondation Jean-Jaurès, contactez l’accueil par téléphone au 01 40 23 24 00 ou envoyez un mail à boutique@jean-jaures.org

________________________________________

Féminicides

Une histoire mondiale

Christelle Taraud

Dans tous les pays du monde, à toutes les époques, des femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes.

L’historienne Christelle Taraud réunit dans ce livre les meilleures spécialistes mondiales de la question, des œuvres d’artistes et d’écrivaines, des témoignages et des archives… pour comprendre le continuum de violences qui s’exerce contre les femmes depuis la préhistoire.

Un ouvrage essentiel et inédit, autant scientifique que politique.

Avec :

Gita Aravamudan, Claudine Cohen, Silvia Federici, Rosa-Linda Fregoso, Elisa von Joeden-Forgey, Dalenda Larguèche, Patrizia Romito, Rita Laura Segato, Aminata Dramane Traoré et plus d’une centaine d’autres autrices et auteurs.

Version papier : 39 €

A PARAÎTRE

ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE

________________________________________________________

Lancer l’alerte

Guide à usage du lanceur d’alerte et de ses soutiens. »

Sortie : octobre 2022

Pollutions, scandales sanitaires, corruption, protection des données personnelles… Pas une semaine ne passe sans qu’un scandale révélé par un lanceur d’alerte ne fasse la une de l’actualité. Ces personnes œuvrent dans notre intérêt à toutes et tous et pourtant, leur vie bascule : licenciement, mise au placard, pressions, poursuites judiciaires abusives…

En 2022, une nouvelle loi a été adoptée pour mieux les protéger. Ce guide décortique la législation en vigueur et l’enrichit de conseils pratiques pour donner à toutes et tous les moyens de lancer l’alerte sans se mettre en danger.

💥 PRÉCOMMANDE ICI

________________________________________________________

A l’ombre de la cité Rimbaud

Vaincre le tabou de l’excision

Dans la famille de Maya, originaire du Mali et vivant dans une HLM de banlieue parisienne, les filles sont élevées dans la tradition patriarcale, les coups pleuvent souvent et les interdictions sont nombreuses. À 6 ans, lors de ses premières vacances à Bamako, elle subit une excision. Rapidement, elle comprend que cette mutilation est voulue par ses parents, qu’elle doit taire sa douleur, prendre sur elle. Seule la voix de Céline Dion lui donne un peu de courage.Mais surtout, à l’adolescence, un professeur de français l’ouvre à d’autres cultures, d’autres mondes. L’école la sauve, l’arrachant à sa cité Rimbaud où elle étouffe, à son foyer où l’on veut la préparer à devenir une femme exemplaire, c’est-à-dire mariée, mère de famille et gardienne des coutumes.« La liberté s’acquiert par la connaissance » devient sa maxime.Face au poids des rites et des croyances, Maya oppose sa force, sa rage, refusant de se résigner à son sort, sans pour autant renier ses deux identités.

Un récit inspiré de la vie de l’auteur et de ses rencontres. Bouleversant.

Née en France de parents sénégalais, Halimata Fofana a été excisée à l’âge de 5 ans. Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et à la réalisation. Les mutilations sexuelles faites aux femmes sont devenues son combat.

Éditions du Rocher

16,90€ TTC

Date de parution : 2022

Nb. de pages : 232

EAN : 9782268106724

________________________________________________________

De la tyrannie

Vingt leçons du XXe siècle

Petit précis à usage quotidien pour lutter contre les extrémismes.

Par NORA KRUG, TIMOTHY SNYDER

Nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui, au XXe siècle, ont vu s’effondrer la démocratie en Europe et le totalitarisme s’y répandre. Mais nous avons un avantage: nous pouvons apprendre de leurs erreurs.

Timothy Snyder livre ici un guide de la résistance. À travers vingt chapitres, il propose des clefs essentielles pour lutter contre les dérives de l’autoritarisme et défendre nos libertés citoyennes face à la montée des extêmes en Occident. Dans cette édition illustrée, l’artiste multiprimée Nora Krug offre, grâce à son univers graphique unique, un reflet saisissant de notre mémoire collective.

«Il n’existe pas de livre plus concis, plus profond ni plus essentiel sur le sujet. Le chef-d’œuvre de Timothy Snyder est un rappel saisissant de la myriade de formes insidieuses que prend l’oppression. Désormais magnifiquement illustré par Nora Krug, De la tyrannie met en lumi!ère ce à quoi nous devons être attentifs et ce contre quoi nous devons lutter» J.J. Abrams, réalisateur.

19 €

Éditions Gallimard Bande dessinée

________________________________________________________

Les arbres doivent -ils pouvoir plaider ?

La réédition du texte de Christopher Stone enrichi de la préface de Marine Calmet démontre l’approche visionnaire de ce juriste spécialiste d’éthique environnementale. Il est le premier à avoir plaidé en 1972, pour une « personnalité juridique »des éléments naturels. Transformation profonde de la pensée où l’être humain « maître et seigneur » laisse la place à la reconnaissance de mutuelles d’interdépendances.

Marine Calmet : « reconnaître des droits à la nature, c’est amorcer une révolution démocratique ». Notre droit n’est pas apte à faire face à la destruction du vivant, elle revendique une personnalité juridique pour les entités naturelles.

Cinquante ans plus tard avec l’ouvrage collectif, les Droits de la nature, on mesure le chemin parcouru vers ce nouveau paradigme de protection du vivant.

Ed. Le Passager Clandestin, 192 pages, 15€

________________________________________________________

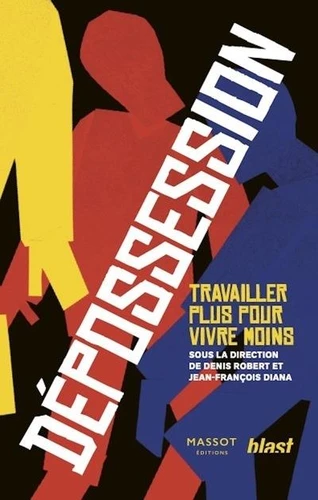

Dépossession – Travailler plus pour vivre moins

Travailler plus pour vivre moins. Sous la direction de Denis Robert et Jean-François Diana Une fatigue d’être. Tenir tout de même. Travailler toujours. Etre surveillé. Craindre de se faire sanctionner. Perdre son temps. Arriver calme, sortir nerveux. Tenir. Travailler, c’est s’abîmer. Les voix sont cassées, usées et hésitantes, mais dissonantes parce qu’en décalage avec les discours consensuels et quasi parodiques du pouvoir qui donne au travail une place centrale dans toute politique.

Nous sommes allés à la rencontre de Français pour leur donner la parole et creuser avec eux les sources de ce qui est apparu comme une dépossession. Moins de liberté, d’humanité, de confiance, de perspective… Une vendeuse en parfumerie qui se bat pour que son magasin bénéficie de toilettes, un chanteur à qui l’on dicte son nom d’artiste, un professeur ou un garde forestier dont la parole est broyée : à travers des vies qui se racontent, nous sentons arriver une vague anti-travail.

Faut-il l’entretenir ou lui résister ? Cet ouvrage, dirigé par Denis Robert et Jean-François Diana, rassemble dix-huit portraits dressés par des journalistes et chercheurs.

Date de parution 31/03/2022

Massot Editions

ISBN 978-2-38035-361-7 EAN 9782380353617

Grand Format

Broché

313 pages

22,90 €

________________________________________________________

La privatisation numérique

par Jean Camus

Les outils numériques envahissent tout notre monde ; trottinettes électriques, montres connectées, recours à Doctolib, les données de santé sur Microsoft, la présence d’Airbnb dans l’immobilier mais aussi les frontières du service public.

La numérisation de l’administration a déjà été faite mais comme une évolution interne. On connaît aussi les formes classiques d’interaction public-privé, sous-traitance à des services informatiques avec délégation de service public. Irruption d’entreprises spécialisées privées dans la « ville intelligente ». Quelques privatisations au passage, les « bus Macron » de la SNCF vendus à Blablacar.

Emergent des formes nouvelles d’appropriation de l’espace public par des opérateurs privés, Waze trafic et usages sur la voie publique, Airbnb qui modifie la destination du parc immobilier, Google et Apple qui bloquent l’accès de Stop covid par leur application.

Il s’agit de fait d’une transformation économique fondamentale du capitalisme avec des nouveaux modes production du profit. Approches marketing très fines au bénéfice de celui qui les possède : à la fois de surveillance et aussi de contrôle. Monde orwellien du contrôle de nos vies ? Peut-être, mais surtout une incapacité à traiter les problèmes de tout le monde à égalité, centre-ville ou Intercités et périphérie urbaine ou zone rurale. Il en est de même avec les opérateurs des infrastructures numériques. Le classique, la privatisation des profits et la socialisation des pertes : Netflix qui profite de la fibre sans dépenser un euro.

Certaines initiatives contrent ces effets néfastes, combattent les monopoles des GAFA. Il faut surtout avancer sur d’autres fronts. Les services publics doivent offrir des services numériques de la même qualité que le privé, en servant tout le monde à égalité, des infrastructures aussi puissantes que celles de Microsoft ou de Google.

Il faut rendre accessible l’accès à tous les biens communs qu’apportent les services numériques.

La privatisation numérique de Gilles Jeannot et Simon Cottin-Marx (Raisons d’agir., 9€)

________________________________________________________

L’Information est un bien public

« L’intérêt particulier de neuf propriétaires de médias ne doit en aucun cas prévaloir sur celui de 67 millions de Français, et sur leur droit de pouvoir accéder à une information indépendante et plurielle ». Fruit de cette conviction, L’Information est un bien public, publié en 2021 par Julia Cagé et Benoit Huet, propose, six ans après Sauver les médias, de « refonder la propriété des médias », comme le précise le sous-titre de l’ouvrage.

Lire ICI

________________________________________________________

Grande pauvreté, inégalités sociales et école

Sortir de la fatalité

EXTRAITS

Dans l’ouvrage qu’il a dirigé, « Grande pauvreté, inégalités sociales et école. Sortir de la fatalité », Choukri Ben Ayed questionne l’action de l’école en matière de lutte contre les inégalités en croisant études scientifiques et expériences de terrain.

(…)

Dans les débats sur l’école, on parle régulièrement d’« inégalités » scolaires ou sociales entre les élèves, moins souvent de « pauvreté » comme dans cet ouvrage. Le mot fait-il peur ?

Les données statistiques du ministère reposent dans la majorité des cas sur quelques variables standardisées (du type élèves « favorisés », « très favorisés », « défavorisés »…) qui, si elles permettent de montrer les inégalités scolaires entre classes sociales, masquent les conditions de vie réelles des individus, en invisibilisant les plus pauvres d’entre eux. De fait, la grande pauvreté n’est pas considérée comme une problématique centrale des politiques éducatives.

En France, c’est pourtant un élève sur cinq qui a des parents pauvres, soit quelque 3 millions de jeunes. Et encore, ce chiffre date d’avant la crise sanitaire, qui aurait fait basculer dans la pauvreté un million de Français supplémentaires. Il ne faut donc pas avoir peur de parler du défi que représentent « les enfants pauvres » pour l’école.

(…)

Comment réagissent les enseignants confrontés à la pauvreté chez leurs élèves ?

Nous essayons de montrer dans cet ouvrage que, malgré la recrudescence des travaux de recherche présentant une école française déshumanisée, les valeurs humanistes sont encore bien présentes sur le terrain chez des enseignants et personnels directement confrontés à la pauvreté des élèves. Nombre d’entre eux agissent, comme ils peuvent, avec pragmatisme et loin des discours fatalistes.

On le remarque par des petites attentions, souvent discrètes, comme ces enseignants qui organisent une distribution de vêtements car ils voient bien que ceux que portent certains élèves sont inadaptés à la saison. Ce sont ces personnels de cantine qui acceptent de donner une ration de nourriture en plus à certains élèves qui en ont besoin. Mais ce sont aussi des chefs d’établissement qui se donnent du mal pour trouver les moyens financiers afin de permettre à certains élèves de participer au voyage de fin d’année. Ou ces enseignants qui ne comptent pas leur temps pour développer des projets pédagogiques ambitieux pour la réussite de leurs élèves, et certaines collectivités qui s’emparent à bras-le-corps de la question de la mixité sociale dans les établissements…

(…)

Cet entretien paraît dans « Le Monde de l’éducation ». Si vous êtes abonné au Monde, vous pouvez vous inscrire à cette lettre hebdomadaire en suivant ce lien.

Séverin Graveleau

A lire intégralement en cliquant ICI

________________________________________________________

Philosophie féministe

Textes réunis par Manon Garcia, Vrin, 458 p., 15 euros.

« La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. » Combien de jeunes filles ont dû grandir en entendant cette phrase pitoyable à l’école – la misogynie de Schopenhauer n’avait d’égale que sa noirceur. Elle résume dans quelle exclusion la philosophie a tenu les femmes et s’est construite, réservant aux hommes les champs du logos, de la vérité et de la raison. Cette mise à l’écart est loin d’avoir complètement cessé, à tel point qu’on peut se demander si la « philosophie féministe », qui émerge avec « le Deuxième Sexe » (1949) de Beauvoir et se développe dans les pays anglo-saxons à partir de 1970, n’est pas un oxymore. Dans ce livre où elle a réuni dix textes clés de la pensée féministe jusque-là non traduits ou peu accessibles (de Nancy Bauer, Christine Delphy, Michèle Le Dœuff, Susan Moller Okin…), la philosophe Manon Garcia, autrice d’« On ne naît pas soumise, on le devient », en expose avec clarté les enjeux révolutionnaires et apports fondamentaux : épistémologiques, politiques, éthiques, métaphysiques… Une réussite.

M. L.Michelle Perrot et Manon Garcia : deux générations féministes dialoguent (sous l’égide de Beauvoir)

FéminiSpunk

Par Christine Aventin, La Découverte, 136 p., 15 euros.

On connaissait le féminisme, voici le féminispunk. Le quoi ? « Spunk » est un mot inventé par Fifi Brindacier, dont la Belge Christine Aventin s’attache à démontrer qu’elle incarne la féministe punk en chef. Irrévérencieuse, libre, anticonformiste, la fillette aux nattes rousses créée par Astrid Lindgren a en effet outrepassé toutes les récupérations et tous les carcans – notamment sa traduction édulcorée en français, rien de moins qu’une « clitoridectomie de l’œuvre originale ». Partant de la Bibliothèque rose, l’essayiste proposeune « fabulation nouvelle du monde », dans laquelle les filles, « émues en meute » (l’étymologie d’émeutières), investissent le terrain de jeu et chassent d’un pied de nez toutes les injonctions. De sa plume vibrionnante, elle dynamite le genre de l’essai, fondant récit personnel, réflexion théorique et commentaires de ses relectrices. Ça décape, ça ravigote, ça rend invincible.

A. S.

LIRE AUSSI > Libre, féministe, elle-même : Fifi Brindacier, badass avant l’heure

Contre les femmes, la montée d’une haine mondiale

Par Abram de Swaan, traduit par Bertrand Abraham, Seuil, 368 p., 22 euros.

Sociologue renommé, le Néerlandais Abram de Swaan a enseigné au Collège de France et à Sciences-Po. Dans ce livre dédié à son épouse disparue, qui dut affronter tant le racisme, les discriminations sociales que le patriarcat, il retrace les méfaits de la domination masculine à travers le monde. Un survol forcément un peu rapide en 300 pages et qui reprend des éléments bien connus, mais l’on est saisi face à la folle accumulation des violences et des injustices infligées aux femmes, constituant un véritable règne par la terreur. Au XXe siècle encore, ces crimes, à commencer par l’avortement sélectif et les infanticides de petites filles, ont causé plus de morts que l’ensemble des guerres. Et aujourd’hui où l’émancipation des femmes ébranle le primat masculin dans la plupart des domaines, celle-ci déclenche des ripostes sans merci, explique le chercheur. Il documente et analyse les fondements de cette haine qui unit l’extrême droite et les régimes fondés sur une vision fanatique de la religion. Glaçant.

V. R.Haut les femmes ! 10 bons essais sur le féminisme

Herstory

Par Marie Kirschen et Anna Wanda Gogusey, La ville brûle, 264 p., 25 euros.

Après history, herstory. En français, « son histoire à elle ». Lorsque l’activiste et théoricienne américaine Robin Morgan invente ce terme en 1970, il s’agit de réparer un impensé historiographique : pourquoi les femmes sont-elles renvoyées aux marges des manuels, quand elles n’en sont pas carrément absentes ? A elles, désormais, de « développer une histoire des femmes privilégiant un point de vue féministe », écrit Marie Kirschen. Quelques décennies plus tard, la journaliste poursuit la tâche avec une encyclopédie joyeuse, érudite et engagée, conçue comme une balade à travers les féminismes, de la première vague aux hashtags des militantes et militants du XXIe siècle. Wonder Woman y côtoie Simone de Beauvoir et les Gouines rouges, qui formèrent le premier mouvement de visibilité lesbienne. « Herstory » est plus qu’un abécédaire : l’autrice y éclaire les débats qui divisent le mouvement, comme la prostitution, et se prête à une déconstruction précise des arguments masculinistes (non, la justice n’est pas « anti-pères »). De quoi s’adresser aussi bien à celles et ceux qui connaissent leur Wittig sur le bout des doigts qu’aux nouveaux convertis.

A. R.

L’Amazone verte

Par Elise Thiébaut, Charleston, 256 p., 18 euros.

Qu’est-ce qu’être écoféministe ? Certainement pas « manger bio en lisant Virginie Despentes » et boire le sang de ses règles, même si cela peut avoir des vertus. Dans cette réjouissante biographie, Elise Thiébaut remonte le fil de la vie et de la pensée politique de Françoise d’Eaubonne, militante et essayiste d’influence marxiste qui nous a légué les mots « écoféminisme » et « phallocratie ». Autrice d’une centaine d’écrits, elle aura été sur tous les fronts du XXe siècle : Résistance, droits des femmes et des homosexuels, nucléaire… allant jusqu’à poser une bombe, en 1975, sur le chantier de la centrale de Fessenheim. Décédée en 2005 dans son petit appartement parisien, elle est tombée dans un oubli dont on commence tout juste à l’exhumer. Trop radicale, trop « radioactive », Françoise d’Eaubonne aura « tout sacrifié à son génie », résume Elise Thiébaut.

A. R.Radicalités féministes : « Françoise d’Eaubonne avait une dimension radioactive »

Le rire des femmes

Par Sabine Melchior-Bonnet, PUF,416 p., 22 euros.

Pendant des siècles, rire et faire rire était une prérogative masculine. Dans les premiers manuels de civilité, on enjoint aux jeunes filles de contrôler leurs éclats et de ne surtout pas dévoiler leurs dents, que l’on dissimule derrière un éventail. La peintre Elisabeth Vigée Le Brun, qui s’était représentée en 1787 la bouche ouverte, avait provoqué un mini-scandale à Versailles ! « Si le rire des femmes fait peur aux hommes, c’est qu’il a quelque chose de dévastateur », pointe Sabine Melchior-Bonnet. Fascinée par les premiers one-woman-show, l’historienne des sensibilités retrace la progressive conquête du rire par les femmes, de Virginia Woolf à Blanche Gardin. « Se moquer, c’est déjà avoir la supériorité sur l’autre. C’est aussi faire dégringoler l’autorité. Il désarme : c’est une résistance au pouvoir masculin. » Rappelons que jusqu’à une époque récente, on ne trouvait pas de professionnelles du rire, point de femmes clowns, caricaturistes ou de grandes actrices comiques… Autant d’occasions manquées de se gausser la bouche ouverte.

É. B.« Durant des siècles, le rire féminin est resté sous surveillance »

Encyclopédie critique du genre

Dirigée par Juliette Rennes, La Découverte, 752 p., 35 euros.

En 66 entrées par mots-clés, qui vont d’« Affects » à « Voix », en passant par « Age », « Capital », « Désir », « Mondialisation », « Sport » ou « Taille », cette encyclopédie critique embrasse la question du genre dans toutes ses implications. Elle interroge aussi bien sa dimension anthropologique (l’existence ou non de sociétés matriarcales) que biologique : comment s’est construite et imposée l’idée d’un genre « naturel » au point, par exemple, de modeler nos voix ? Plongée ethnographique dans des mondes clos, comme celui de la musique, ou données économiques sur la façon dont les femmes sont écartées de la transmission du patrimoine, la diversité des disciplines et des approches permet d’explorer ce qu’il en coûte d’être défini comme homme ou femme. L’ouvrage est parfois un peu savant mais d’une grande richesse. Il éclaire également les débats actuels autour de l’intersectionnalité, la transidentité ou l’éthique novatrice du care. Une belle démonstration des apports de la recherche féministe au renouvellement des sciences sociales.

V. R.Paul B. Preciado, un grand coup féministe dans la psychanalyse (1/3) : « Jacques Lacan, c’est pas Angela Davis ! »

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?

Par Linda Nochlin, Thames & Hudson, traduit de l’anglais par Margot Rietsch, 14,90 euros.

C’est la « question bête » à laquelle l’historienne de l’art Linda Nochlin, décédée en 2017, était régulièrement confrontée. En 1971, elle y répond dans la revue « ArtNews », ainsi qu’à son insidieux sous-entendu : « Il n’y a pas de grandes femmes artistes car les femmes sont incapables de grandeur. » Dans cet article plein d’esprit, qui devait ouvrir la voie à une histoire de l’art féministe, elle dévoile comment « la faute […] n’incombe pas à nos lignes de vie, nos cycles menstruels ou notre vacuité intérieure », mais bien aux structures institutionnelles et sociales qui ont tenu les femmes à l’écart pendant des siècles. Par exemple, en leur refusant l’accès aux modèles nus. Elle relève aussi comment l’adoption du point de vue du mâle blanc occidental a biaisé la notion de génie artistique. En cinquante ans, le texte, dont l’artiste Judy Chicago a dit qu’il « a changé le monde », n’a rien perdu de son acuité. Il est accompagné d’un appendice appelé « Trente Ans plus tard », dans lequel Nochlin commente l’émergence d’un nouveau canon, avec Louise Bourgeois ou Cindy Sherman, et soutient que « l’histoire de l’art féministe est là pour semer la zizanie, pour remettre en question, pour voler dans les plumes du patriarcat ».

A. S.

Une guerre mondiale contre les femmes

Par Silvia Federici, traduit de l’anglais par Étienne Dobenesque, La fabrique, 176 p., 15 euros.

Sait-on que le terme anglais « gossip », qu’on traduit par « ragots », désignait autrefois une amitié entre femmes ? C’est à l’aube de l’Angleterre moderne qu’il prend cette signification dénigrante et « a servi à détruire la sociabilité féminine qui prévalait au Moyen Age », écrit Silvia Federici. Le mot français « commère » a connu le même sort. Des chasses aux sorcières, qui accompagnent la privatisation des terres communes et préparent l’avènement de l’ordre capitaliste, au féminicide d’aujourd’hui, Sylvia Federici restitue une brève histoire de la violence sexiste. En quelques articles, l’autrice de « Caliban et la sorcière » et du « Capitalisme patriarcal » offre une introduction très accessible à ses analyses.

M. L.De la sorcière à la ménagère : comment le capitalisme a domestiqué les femmes

Paru dans « L’OBS » du 1er juillet 2021.

Emilie Brouze, Marie Lemonnier, Véronique Radier, Agathe Ranc et Amandine Schmitt

________________________________________________________

Les maisons de la sagesse-Traduire

Une nouvelle aventure

Les maisons de la sagesse (dont le nom complet est Maisons de la sagesse-Traduire) n’ont ni portes ni fenêtres. Il s’agit d’un réseau de lieux et d’actions où circulent les langues, les cultures, les idées, les savoirs, les pratiques, les générations.

Dans cet ouvrage, Barbara Cassin et Danièle Wozny racontent ces « Maisons » qui sont aujourd’hui un lieu d’accueil où sont créés des glossaires bilingues pour l’administration française, où sont promues des Banques culturelles solidaires, où s’élabore le Dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes. Ces expériences sont déjà une manière de faire bouger la société, en s’appuyant, comme dans la traduction, sur les différences et les difficultés pour ouvrir un passage. Savoir-faire avec les différences, voilà justement ce dont nous avons besoin, y compris politiquement, et à présent plus que jamais ?

Pour en savoir plus, c’est ICI

________________________________________________________

Libération animale et lutte des classes, une histoire commune

Socialistes, libertaires… et défenseurs des animaux. L’anthologie «Cause animale, luttes sociales» met en lumière l’articulation que douze autrices et auteurs, dont Louise Michel, faisaient entre émancipation animale et critique du capitalisme. Un ouvrage qui permet de découvrir — et renforcer — la dimension politique de l’antispécisme.

Un ouvrage salutaire…

Lire ICI

________________________________________________________

L’entrée en France et dans l’espace Schengen

GISTI – LES CAHIERS JURIDIQUES

La France et l’Union européenne ont fait de la lutte contre l’immigration irrégulière un objectif prioritaire, impliquant un contrôle rigoureux de leurs frontières.

Les conditions exigées pour accéder au territoire européen sont de plus en plus restrictives, et les personnes étrangères se trouvent sans cesse confrontées aux tracasseries et à l’arbitraire des services chargés de la délivrance des actes d’état civil, des passeports et plus encore des visas.

Après une présentation des principes qui régissent l’entrée et la circulation des personnes sur le territoire européen, ce Cahier expose les conditions requises pour entrer en France en fonction de l’objet du séjour : pour un « court séjour », l’accès au territoire métropolitain coïncide en général avec l’accès à l’ensemble de l’espace Schengen et relève principalement de la réglementation européenne ; c’est en revanche le droit national qui s’applique pour la circulation en outre-mer ou pour l’entrée en France en vue de s’y établir. On trouvera également dans ce Cahier une description détaillée des conditions de délivrance des visas et des possibilités de recours contre les refus de visa. Un dernier chapitre expose les conditions dans lesquelles un refus d’entrée en France peut être opposé et les conséquences d’un tel refus.

Mai 2021, 60 pages, 15 € + éventuels frais d’envoi

ISBN : 978-2-38287-108-9 (papier), 978-2-38287-109-6 (ebook)

________________________________________________________

En mer, pas de taxis

Trad. de l’italien par Vincent Raynaud

Albums Beaux Livres, Gallimard

Parution : 04-03-2021

« Il serait réducteur de considérer les photographies des traversées du désert, des prisons libyennes, des canots gonflables, des sauvetages en mer et des corps qui flottent sur l’eau comme des photos d’actualité ou des clichés militants. Tout cela nous concerne, tout cela constitue pour nous une information précieuse. Le message qui nous parvient peut devenir le carburant qui permettra de changer le cours des choses ou la pierre tombale qui signifiera leur fatale inévitabilité. À nous de choisir. » Roberto Saviano

En 2017, Luigi Di Maio, l’un des leaders du Mouvement 5 étoiles italien, qualifie de « taxis de la mer » les navires affrétés par des ONG humanitaires pour des opérations de sauvetage en Méditerranée, leur reprochant d’encourager le phénomène migratoire. Ce livre est un témoignage en réaction à cette déclaration. Il dénonce la propagande et les mensonges sur l’immigration, à travers les paroles et les images de ceux qui ont vu, documenté, photographié et aidé.

Source: gallimard.fr

Critiques ICI , ICI et ICI

________________________________________________________

Le venin dans la plume

par Rémy Dufaut, 13/06/2020

.

.

Une pétition récemment lancée par la Gilet jaune Priscillia Ludosky vise à bannir le polémiste très populaire Eric Zemmour des nombreux médias où il sévit régulièrement.

.

Ce cernier, déjà condamné à diverses reprises et plus récemment, en 2019, pour haine raciale, n’a pas hésité à détourner des statistiques officielles, sur la chaîne Cnews, pour défendre ses thèses sur le supposé racisme anti-blancs, l’obsession qui hante ses jours et ses nuits depuis de nombreuses années. Il tombe d’autant plus mal après la mort de George Floyd, lors d’une intervention policière fatale à Minneapolis, qui suscite la vague d’indignation mondiale sans précédent que nous connaissons actuellement.

.

La jeune femme instigatrice de cette pétition est une figure bien connue du mouvement des Gilets jaunes. Elle a été placée en garde à vue en mars dernier pour avoir manifesté dans le quartier de l’Élysée en présentant un portrait d’Emmanuel Macron à l’envers.

.

.

Il y a certes de quoi s’interroger sur la validité démocratique en matière de liberté d’expression de cette pétition. Mais il faut reconnaître que Zemmour ne perd pas une occasion de faire parler de lui et de ses thèses inquiétantes et consternantes, alimentant constamment des polémiques racistes, sexistes et homophobes dans les médias où il a acquis une audience pour le moins surprenante.

.

.

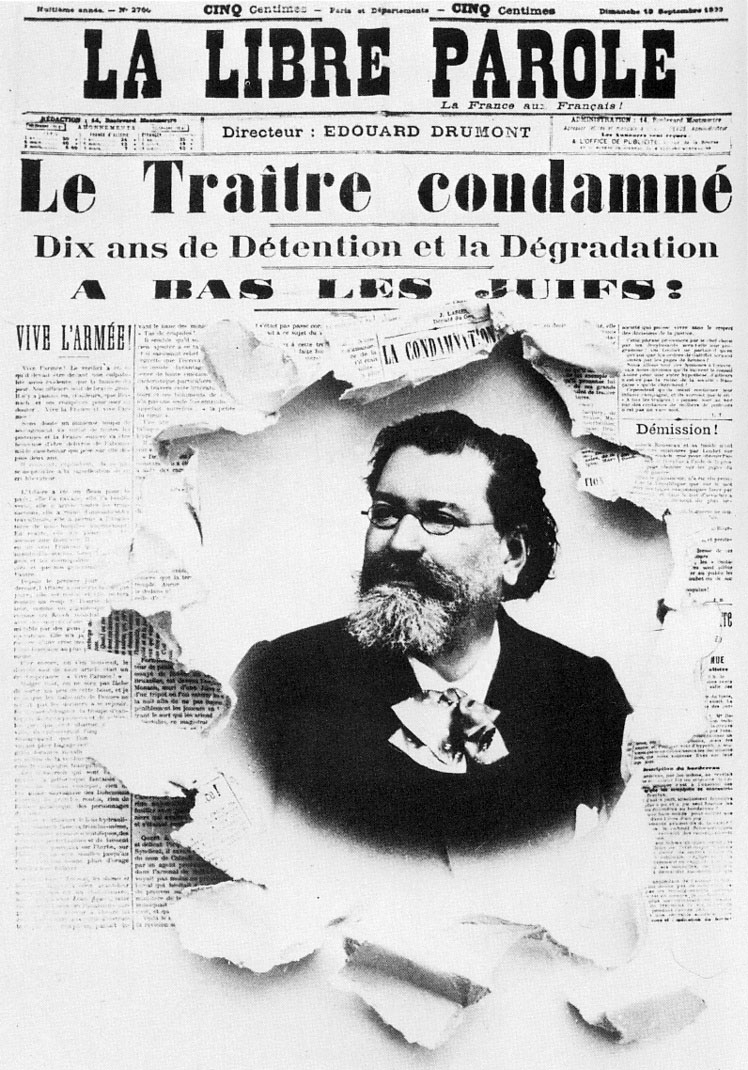

Pour s’en faire une idée, il suffit de se pencher sur l’excellente analyse que nous livre Gérard Noiriel dans son ouvrage Le Venin dans la plume, publié en 2019 aux éditions La Découverte. Il y établit le parallèle étonnant qui lui a sauté aux yeux à la comparaison des propos de Eric Zemmour, à l’origine journaliste, passé par Le Quotidien de Paris et Le Figaro, avant d’avoir son rond de serviette sur tous les plateaux de télévision, faisant le lait de Valeurs Actuelles, et des écrits de Édouard Drumont, dont la carrière de polémiste, à cheval sur la fin du XIX ème siècle et le début du XX ème, a été particulièrement active notamment à l’occasion de l’affaire Dreyfus. Il est considéré comme le fondateur de l « ‘antisémitisme moderne » à travers ses créations, le journal La Libre Parole et la Ligue nationale antisémitique de France, notamment.

.

.

Si Drumont connut, après un échec aux municipales à Paris, une petite gloriole politique en occupant un certain temps le poste de député d’Alger, souhaitons que Zemmour ne connaisse jamais la moindre consécration et ne soit jamais élu à un poste à responsabilité. On apprenait il y a un a an qu’Eric Zemmour et Patrick Buisson, l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, réfléchissaient à une « plate-forme d’idées pour la droite ». Il y a donc du souci à se faire…

.

Comme, un siècle après son prédécesseur, Zemmour s’étrangle de peur et de haine face à la crainte du « grand remplacement » de la civilisation française par l’envahisseur musulman, Drumont prédisait l’effondrement de la même civilisation suite à la prise du pouvoir par l’ordre juif. Le « Nous sommes tous des catholiques vendéens » de l’un vient étrangement faire écho au « Le Juif, voilà l’ennemi » de l’autre.

.

.

Toutefois, Gérard Noiriel remarque que « L’une des différences entre l’époque de Drumont et la nôtre tient à la banalisation des propos identitaires que diffusent les polémistes d’aujourd’hui. » Il n’y a pas de recette miracle pour combattre efficacement cette démagogie populiste.

Mais il demeure possible de démonter le discours réactionnaire en révélant sa matrice et ses grosses ficelles, à défaut de démolir ses arguments, qui font quotidiennement la fortune de la majorité des médias…

________________________________________________________

LE SENS DE LA PEINE

par Nicole François, 28/05/2020

En 2009, les membres de la section de Troyes et de l’Aube avaient organisé plusieurs événements sur le thème de la prison.

A cette occasion Nicolas Frize, très engagé dans des actions culturelles auprès de prisonniers, responsable à l’époque du groupe de travail «Prisons» à la LDH, était venu présenter son livre «Le sens de la peine, état de l’idéologie carcérale» (son premier livre) lors d’une conférence-débat à Sainte-Savine.

Nicolas Frize est d’abord, de son métier, compositeur de musique contemporaine. C’est à ce titre qu’il intervient dans les institutions pénitentiaires, hospitalières, scolaires (de l’école à l’université), urbaines (la ville, les espaces publics…), le monde du travail (entreprises…). Il met en œuvre des créations «sur le terrain», impliquant dans la création musicale et la pratique artistique des musiciens amateurs et des interprètes professionnels.

Il a commencé en 1988 en maison d’arrêt pour femmes. Son objectif, en tant qu’artiste, n’étant pas simplement de divertir et occuper les détenues afin qu’elles supportent mieux la détention, mais de les mener vers une véritable démarche de création, et, à partir de là, les conduire à «s’interroger sur leur rapport au monde».