30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

La France a ratifié la convention internationale des droits de l’enfant,

Cette convention établit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants.

Elle définit des valeurs fondamentales valables dans le monde entier sur la façon de se comporter envers les enfants, au-delà des différences sociales, culturelles, ethniques ou religieuses.

La convention impose des obligations aux 195 états qui les ont ratifiés, dont la France.

Force est de constater que toutes les dispositions de la Convention ne sont pas appliquées en France, actuellement.

Des atteintes aux droits de l’enfant peuvent être constatées aussi bien dans le cadre des relations familiales que dans le cadre institutionnel.

Quelles atteintes aux droits de l’enfant dans le cadre familial ?

Parlons déjà de ce que l’on appelle « les violences éducatives ordinaires ».

Ce sont l’ensemble des pratiques punitives, tolérées, voire recommandées pour « bien éduquer les enfants ».

Ces violences sont enfin interdites explicitement par la loi du Le 10 juillet 2019, comme des violations des droits de l’enfant et des atteintes à sa dignité et à son intégrité physique et mentale.

40 ans après la Suède, la France interdit les violences physiques ou psychologiques faites aux enfants, y compris dans la famille : l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. (Article 371-1 du code civil).

Mais comment penser que cette loi puisse être appliquée ?

Elle ne comporte aucune mesure de sanction et ne bénéficie d’aucune campagne de sensibilisation ou d’accompagnement, hormis la lecture de l’article 371-1 du code civil aux futurs époux lors de la cérémonie de mariage et une information sur le « syndrome du bébé secoué » dans le nouveau carnet de santé.

Une loi qui a peu de chances de remettre en cause la conception répressive de l’éducation !

Les violences éducatives ordinaires ne sont pas à sous-estimer. Comme pour les violences faites aux femmes, les décès sont la pointe de l’iceberg de la maltraitance, qui est constituée d’une suite de mauvais traitements et de négligences.

Actuellement en France le bilan de l’enfance maltraitée est terrible.

- Un enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours. [1]

C’est un phénomène constant de 2012 à 2018, avec 72 morts d’enfants en moyenne par an.

- Plus de la moitié des enfants ont moins d’un an. Ce sont aussi bien des filles que des garçons.

- La moyenne de 72 morts semble très sous- estimée, car le recensement ne reflète qu’une partie du phénomène. Il ne prend pas en compte les bébés tués juste à la naissance et les « syndromes du bébé secoué » non diagnostiqués.

- Il y a un lien très fort entre la violence conjugale et les violences commises sur les enfants.

– Il est établi que 64 % des familles n’étaient pas suivies par l’ASE, ni par aucun service social.

– Il y a une grande disparité selon les départements : les plus forts taux d’homicides sont recensés dans des départements plutôt ruraux, peut-être du fait d’un faible maillage des services sociaux.

Quelles priorités politiques et sociales pour agir contre les violences faites aux enfants ?

- Une meilleure coopération entre les services médico-sociaux, éducatifs, policiers et judiciaires. Dans bon nombre de situations, la maltraitance aurait pu être détectée si l’on avait rapproché plusieurs signaux d’alerte visibles pour en faire la synthèse.

- La mise en place d’une politique de prévention de la maltraitance des enfants, notamment :

- Le renforcement des moyens des services sociaux type PMI/ CMPP par accompagner les parents pendant la grossesse et au début de la parentalité

- La formation des personnels exerçant dans le domaine de l’enfance, par exemple en les sensibilisant aux facteurs qui poussent à la violence, comme la fatigue, les difficultés extérieures, le manque de temps pour soi, sa propre éducation, le manque de soutien …[2]

- Un meilleur accompagnement des femmes dans leur contraception.

- Des campagnes médiatiques pour changer les habitudes éducatives.

Quelles atteintes aux droits de l’enfant dans le cadre institutionnel ?

Sans être exhaustif, on peut signaler :

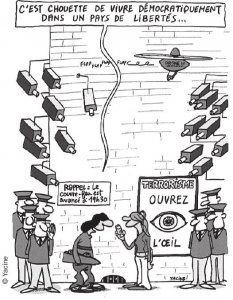

- L’enfermement des enfants dans les centres de rétention administrative

En 2018, 1221 enfants à Mayotte et 208 enfants En France métropolitaine, ont été privés de liberté pour une durée de 1 à 13 jours.

Cette pratique constitue non seulement une atteinte au respect de la vie familiale, mais aussi un traitement inhumain et dégradant.

La section LDH de Metz et les associations du réseau de solidarité ont interpellé à plusieurs reprises les députés sur ce sujet et ont rencontré le préfet. Pour le moment, sans effet positif malgré les engagements pris par les députés LREM au sujet d’un projet de loi qui interdirait cette pratique … Nous sommes toujours en attente ….

- La prise en charge à minima assurée par l’Aide sociale à l’Enfance des enfants qui lui sont confiés.

La protection de l’enfance se caractérise par un délitement des moyens et des situations de plus en plus dégradées, comme le dénoncent régulièrement les professionnels de ce secteur.

Cela aboutit au fait qu’actuellement, un SDF sur quatre sort de l’ASE. [3]

Quant aux mineurs isolés pris en charge par l’ASE, ils devraient bénéficier d’un accompagnement éducatif de même ordre que celui des jeunes dits « du département ». C’est loin d’être le cas !

En fait, ils sont souvent simplement mis à l’abri. Comment envisager un suivi éducatif quand un professionnel suit 60 dossiers MNA et que le prix de journée d’un MNA est la moitié de celui d’un enfant du département ?

- La réforme de la justice des mineurs : réprimer plutôt qu’éduquer

Le gouvernement a exprimé la volonté d’abroger dans l’urgence l’ordonnance du 2 février 1945, au profit d’un code pénal de la justice des mineurs.

Le gouvernement a exprimé la volonté d’abroger dans l’urgence l’ordonnance du 2 février 1945, au profit d’un code pénal de la justice des mineurs.

La philosophie de l’ordonnance de 1945 prenait racine dans une volonté humaniste de traiter le passage à l’acte comme un symptôme d’une enfance en danger.

Il est essentiel de rappeler qu’un enfant « délinquant » est avant tout un enfant en danger, que l’éducatif doit primer sur le répressif, que l’objectif premier de la justice des enfants est d’apporter protection et assistance.

Or, aujourd’hui, le répressif prend le pas sur l’éducatif.

Le futur code de la justice pénale des mineurs risque d’être une compilation d’articles de loi venant répondre aux infractions et délits commis par les mineurs, sans dimension éducative permettant la réinsertion.

- L’accès à l’école toujours difficile pour les enfants en situation de grande précarité

L’accès à l’école en France n’est pas un droit effectif pour de nombreux enfants, ainsi qu’en témoignent les refus d’inscription ou les tracasseries administratives envers les enfants d’origine étrangère ou en grande précarité sociale.

Selon les estimations de la Défenseure des enfants, la France compte plus de 100.000 enfants non scolarisés, qui vivent dans des bidonvilles, des hôtels sociaux ou font partie de la communauté des gens du voyage.

La section LDH de Metz intervient régulièrement pour défendre le droit à l’éducation pour tous les enfants.

- Une atteinte majeure aux droits de l’enfant : la grande pauvreté

20 % d’enfants vivent dans la pauvreté, dont un grand nombre d’enfants sans abri, dans des bidonvilles, dans des « hébergements d’urgence », parfois pendant des années….

20 % d’enfants vivent dans la pauvreté, dont un grand nombre d’enfants sans abri, dans des bidonvilles, dans des « hébergements d’urgence », parfois pendant des années….

Les enfants en situation de grande pauvreté ne sont souvent pas disponibles aux apprentissages scolaires du fait de la précarité de leurs conditions de vie : vivre à cinq dans une chambre d’hôtel, ne pas avoir de coin tranquille pour travailler, avoir des soucis pour s’habiller, se chausser, ne pas toujours avoir trois repas jour, pas d’accès à une pratique culturelle…

Ils sont, comme leurs parents, dans l’urgence de la survie, dans l’immédiateté et cela a des incidences sur la capacité à s’intégrer dans un groupe

L’accès insuffisant à une éducation et à des soins de santé de qualité peut menacer les droits fondamentaux des enfants et leur enlever toute chance d’échapper à la pauvreté et d’obtenir une vie meilleure.

Conclusion

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant énonce les droits fondamentaux qui sont ceux de tous les enfants du monde : droit à la survie, à se développer, à être protégé, à participer à la vie familiale, culturelle et sociale.

L’intégralité de ces droits est -elle effectivement mise en œuvre en France ?

La question est toujours celle de l’écart entre les droits proclamés et les droits réels.

Hélène LECLERC

Co-responsable du GT « Jeunesse et droits de l’enfant »

[1] Rapport IGAS-IGJ- IGAENR- Mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles – mai 2018

[2] Etude menée par l’observatoire de la violence éducative ordinaire

[3] Rapport annuel 2019 de la fondation abbé Pierre