Cet article concernant le projet de réforme de la Justice est le compte rendu d’une réunion de section du 15 novembre 2018 animée par Grâce FAVREL

La justice a peu de moyens : il manque 500 juges, environ 1000 greffiers. Elle n’est pas à même de remplir ses missions correctement. En 2016 déjà, Jean Claude URVOAS parlait de « clochardisation de la justice ». La commission européenne pour l’efficacité de la justice a pointé du doigt la justice française. La France dépense 65,9 € par habitant pour la justice ; l’Allemagne 121.9€ et la Suisse 215€. C’est en France qu’il y a le moins de procureurs et c’est le pays ou ils ont le plus grand nombre de fonctions à remplir. L’aide juridictionnelle est l’une des plus faible.

La justice a peu de moyens : il manque 500 juges, environ 1000 greffiers. Elle n’est pas à même de remplir ses missions correctement. En 2016 déjà, Jean Claude URVOAS parlait de « clochardisation de la justice ». La commission européenne pour l’efficacité de la justice a pointé du doigt la justice française. La France dépense 65,9 € par habitant pour la justice ; l’Allemagne 121.9€ et la Suisse 215€. C’est en France qu’il y a le moins de procureurs et c’est le pays ou ils ont le plus grand nombre de fonctions à remplir. L’aide juridictionnelle est l’une des plus faible.

Une réforme est nécessaire. La réforme proposée pourrait se résumer en trois mots : numérisation, efficacité, simplicité. On ne parle pas de la justice, mais de rendre la justice de façon plus rapide avec les mêmes moyens. Pour cela, le projet fait en sorte qu’il y ait moins d’affaires qui arrivent devant le juge.

ATTEINTE À L’ACCÈS À LA JUSTICE

Supprimer le tribunal d’instance et transférer l’ensemble du contentieux relevant du tribunal d’instance au Tribunal de Grande Instance.

L’Argument : Améliorer la lisibilité de la justice. Il n’y aura plus qu’une juridiction compétente en matière civile en 1ère instance

Cela ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes. le Tribunal d’Instance traite des litiges du quotidien et des petits litiges: surendettement, problèmes de baux ruraux ou d’habitation, tutelles… Il existe 304 Tribunaux d’Instance et 164 Tribunaux de Grande Instance.

Tribunal d’instance de Sarrebourg

C’est l’accès à la justice des personnes qui ont le moins de moyens qui est remis en cause par de nombreuses mesures.

- La suppression du juge d’instance signifie la perte d’un champ de compétence spécifique dans des litiges complexes. Cette perte de compétences se fera bien évidemment au détriment du justiciable.

- Remplacer le Tribunal d’Instance par le Tribunal de Grande Instance c’est imposer la représentation par avocat. Celle-ci n’est pas obligatoire au tribunal d’instance. Ça pose le problème de l’accessibilité de la justice aux personnes à faible revenu. Beaucoup de personnes seront dissuadées de recourir à la justice et c’est le but.

- Le transfert du contentieux au Tribunal de Grande Instance entrainera un allongement des délais pour ces litiges. Dans un contentieux comme les baux locatifs où on connait les difficultés des propriétaires à faire partir des locataires qui ne paient pas leur loyer, le rallongement des délais posera des problèmes certains.

- La suppression du Tribunal d’Instance signifie pour le justiciable un risque de disparition de juridiction de proximité Physiquement les tribunaux ne disparaitront pas, ils deviendront des chambres détachées du Tribunal de Grande Instance. Leurs compétences dépendront des besoins identifiés par le président du Tribunal de Grande Instance.

Création d’une juridiction nationale dématérialisée de l’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer permet à un créancier (le plus souvent une banque, un organisme de crédit, une assurance…) de saisir une juridiction afin d’obtenir une décision de justice qui enjoint le débiteur de verser les sommes dues. Cette procédure se déroule sans audience, mais un juge examine le dossier du créancier et apprécie le bienfondé de sa demande. Si le débiteur conteste la décision dans le mois suivant la signification de l’ordonnance par un huissier de justice, les parties sont convoquées devant le juge pour un débat contradictoire.

Ce dispositif serait remplacé par une plateforme dématérialisée. La dématérialisation pose des soucis d’accès aux droits dans un pays où on sait que 20 à 25 % des français ont des difficultés avec internet. Cette plateforme semble avoir pour but de traiter les dossiers à la chaine. On peut se demander si les documents seront aussi méticuleusement analysés. Si oui, que gagne-t- on avec cette plateforme ? Et que se passe-t-il s’il y a une contestation de la créance et une demande de délai de paiement ? Les oppositions portant sur une demande de délais de paiement devront aussi être dématérialisée. Les autres doivent être portées devant le Tribunal de Grande Instance.

Création de procédures sans audience

Un jugement sur dossier : il est certain que cela fait gagner du temps, mais c’est sans doute le droit qui y perd.

« Art. L. 212-5-1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

Création d’une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant défini par décret

En introduisant une procédure sans audience, c’est sûr, on gagne du temps et c’est moins cher.

Cette procédure sans audience est dématérialisée. Il est difficile pour les personnes n’ayant aucune connaissance juridique de remplir seul les formulaires. Avec la dématérialisation, on retrouve cette difficulté, avec en plus les difficultés de saisie.

La Commission des lois avait réintégré la possibilité de tenir une audience. Et le gouvernement a déposé un amendement pour le supprimer (Art. L. 212-5-2).

Développement des domaines de tentative préalable de résolution amiable des conflits

La loi 18 novembre 2016 favorisait règlement amiable des litiges. Le projet de loi prévoit l’extension de la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés devant le Tribunal de Grande Instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage.

Le problème est celle de l’offre de résolution amiable des litiges. Il y a de plus en plus de plateforme qui se développe sur internet. Elles utilisent parfois l’intelligence artificielle pour parvenir à une solution. Se pose la question des algorithmes utilisés et de l’indépendance de la justice.

Il n’y a pas jusque maintenant pas de système d’homologation.

Expérimentation d’une déjudiciarisation de la révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par application des barèmes

Un autre moyen de décharger la justice, confier ses tâches à d’autres instances. Le projet de loi confiait à titre expérimental la délivrance des titres exécutoires portant sur la révision du montant de cette pension alimentaire « aux organismes débiteurs des prestations familiales », sur la base d’un barème qui serait appliqué au niveau national. Les organismes de prestations familiales ne sont pas nécessairement impartiaux car ils ont un intérêt dans la fixation du montant des prestations. L’application du barème peut nuire à la prise en compte des circonstances particulières.

Obstacle à la constitution de partie civile auprès du juge d’instruction

Actuellement, une victime dépose une plainte simple, attend trois mois pour savoir si le procureur prend la plainte et si ce n’est pas le cas, peut déposer une plainte avec constitution de partie civile »

Le projet de loi prévoit des délais passant de 3 à 6 mois pour que le procureur réponde à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge. Le procureur a une plus grande maîtrise des dossiers et peut limiter davantage l’instruction avec constitution de parie civile.

L’affaire du sang contaminé, l’affaire des biens mal acquis, les génocides rwandais ont été poursuivi en grâce à des constitutions de partie civile.

ATTEINTE AUX DROITS ET AUX LIBERTÉS

Il existe 3 sortes d’enquête : la flagrance, l’enquête préliminaire et l’enquête menée par un juge d’instruction. Les enquêtes préliminaires représentent environ 95% des affaires.

Le projet de loi étend la période d’enquête de flagrance à 16 jours

Il y a flagrance lorsqu’un crime ou un délit est constaté dans un temps très voisin de l’action. Le régime de l’enquête de flagrance donne aux enquêteurs un pouvoir étendu dans un cadre juridique beaucoup moins contrôlé (arrestation sans autorisation judiciaire préalable, possibilité de perquisition sans autorisation judiciaire préalable et sans assentiment de la personne concernée…), Dans cette hypothèse, il est généralement considéré que cette extension temporaire des pouvoirs des enquêteurs est justifiée par l’urgence et par l’évidence de la situation.

La durée actuelle de ces conditions exceptionnelles d’enquête est de 8 jours. Elle passerait à 16 jours.

Les pouvoirs des enquêteurs sont augmentés au détriment des juges

– Le procureur de la République, dans le cadre de l’enquête préliminaire, pourra autoriser – sans intervention du juge – les enquêteurs à pénétrer par la force dans un domicile privé pour interpeller une personne contre qui il y a des raisons plausibles de soupçonner la commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

– L’élargissement considérable des écoutes téléphoniques en enquête préliminaire, désormais possibles pour tous les crimes et délits à partir de trois ans d’emprisonnement encourus, avec la possibilité pour le les ordonner pour vingt-quatre heures sous réserve de ratification a posteriori par le juge des libertés et de la détention (JLD).

– L’extension de la géolocalisation, des perquisitions sans assentiment en enquête à tous les délits à partir de trois ans d’emprisonnement encourus.

– L’élargissement de l’enquête sous pseudonyme (avec possibilité notamment d’acquérir ou transmettre des contenus, produits ou services illicites) à toutes les crimes et délits punis d’emprisonnement commis par voie de communication électronique.

– L’extension à tous les crimes des accès distants aux correspondances électroniques, captations de données informatiques, avec la possibilité pour le parquet d’ordonner, seul, ces mesures pendant 24 heures, sous réserve d’une ratification a posteriori par le juge des libertés et de la détention.

Abaisser la limite de mise en œuvre de ces mesures à partir d’une peine encourue de 3 ans fait que ces mesures concernent quasiment tous les crimes et délit à l’exception des délits routiers.

Toutes ces mesures posent la question du contrôle du juge parce que le Juge des Libertés et de la Détention ne peut pas suivre les enquêtes, ce n’est pas son rôle.

Cela pose la question de la proportionnalité

On allège le contrôle du juge sur les enquêteurs

L’habilitation des Officiers de Police Judiciaire serait définitive. Elle serait accordée par le Président du Tribunal de Grande Instance. Actuellement il faut la renouveler régulièrement. Les pouvoirs de l’Assistant de Police Judiciaire seraient augmentés de façon à ce qu’il puisse procéder à constations et examens techniques ou scientifiques.

Le projet de loi ouvre la possibilité de requérir de l’administration tout document sur une personne sans que puisse lui être opposé un quelconque secret. « L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d’un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »

Le contrôle du procureur sur l’enquête porte ainsi sur les couts engendrés par la réquisition et non son bien fondé.

Problème de l’indépendance du parquet

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. À l’audience, leur parole est libre ».

Le Président a cependant annoncé que les magistrats du parquet devraient être nommés après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) : tel est le cas, en pratique, depuis plusieurs années (afin d’éviter que ces nominations soient suspectées de reposer sur des considérations politiques) mais la Constitution et l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne l’imposent pas puisqu’elles ne prévoient actuellement qu’un avis simple du CSM. Dans le même esprit, concernant les sanctions disciplinaires, le traitement des magistrats du parquet devrait être aligné sur celui des magistrats du siège : le CSM statuerait donc comme instance de discipline et ne se contenterait plus de transmettre un avis simple au garde des sceaux.

Tout le problème est de parvenir à délimiter les différents rôles, d’enquêteur, de juge, et d’autorité de poursuite attribués au Procureur.

Le recours imposé à la visioconférence pour les débats sur la détention provisoire (art 35)

Le projet de loi supprime la faculté offerte de refuser la visioconférence. Cela pose la question :

- de la place de l’avocat. Ou sera-t-il ? Est-ce que le client aura un échange confidentiel avec son avocat.

- de la publicité des débats

- du contradictoire. Le mis en examen doit pouvoir donner les pièces nécessaire à l’étude de son dossier.

Régression du débat judiciaire

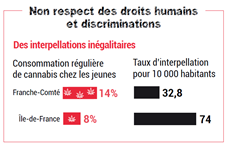

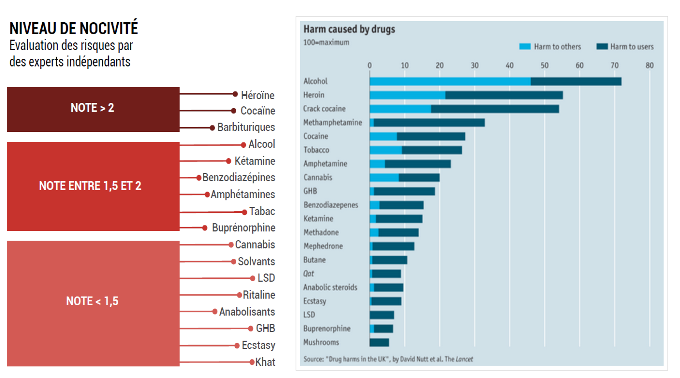

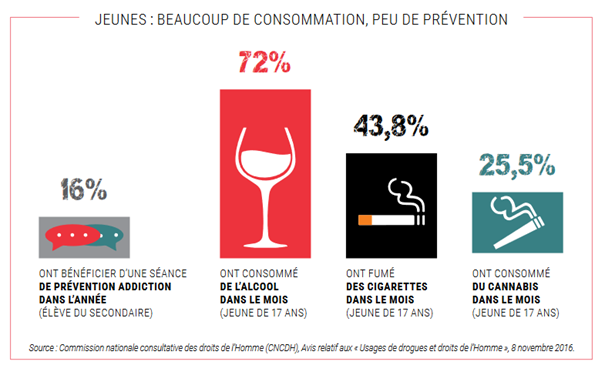

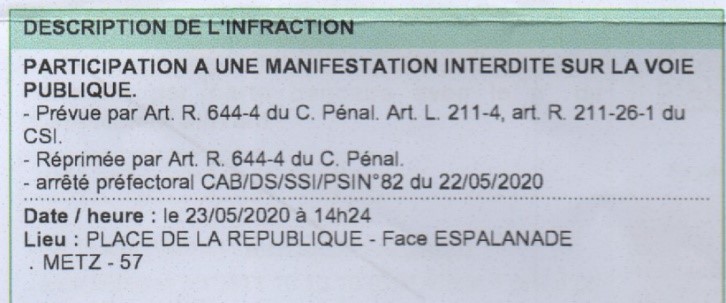

- Création d’une amende forfaitaire délictuelle, pour certains délits, dont l’usage de stupéfiants ;

- recours à un juge unique pour toutes les infractions relevant de la nouvelle compétence correctionnelle, à l’exception des atteintes à l’intégrité de la personne ;

- possibilité de prononcer des peines de travail d’intérêt général, de jours-amende, de stage et des peines complémentaires par ordonnance pénale donc hors la présence du justiciable;

- suppression des principales garanties protectrices de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : fin de l’avocat obligatoire, suppression de la limite de la peine d’un an d’emprisonnement, possibilité de prévoir des révocations de sursis, suppression de la possibilité pour la personne mise en examen de refuser le recours à la visio-conférence pour les débats devant le juge des libertés et de la détention ;

- limitation du principe d’oralité des débats en matière criminelle, possibilité pour le président d’interrompre la déposition spontanée des témoins, copie de la procédure mise à disposition des assesseurs.

LA QUESTION DE LA PEINE

On modifie l’échelle de peine en créant de nouvelles peines et en mettant l’accent sur le sursis.

- La création de la détention à domicile sous surveillance électronique comme peine autonome. La surveillance électronique va se diffuser. La possibilité de la prononcer pour quinze jours montre la méconnaissance de la réalité de la mesure (et de son suivi) tandis que le caractère facultatif de l’accompagnement social révèle sa nature : du pur pistage sans effet en matière d’insertion et de réinsertion. Seul élément intéressant : la faculté, en cours d’exécution, de « dispenser » de l’exécution de la peine à compter de la mi-peine, si le reclassement paraît acquis et aucun suivi nécessaire.

- La modification du régime du travail d’intérêt général : le texte renverse la logique en matière de TIG (la question posée à l’audience est celle du refus) et surtout, rend possible son prononcé en l’absence des personnes. Le texte prévoit que les personnes pourront refuser après coup devant le juge d’application des peines : fausse liberté quand l’alternative est la mise à exécution de l’emprisonnement ou l’amende… Le projet ouvre la voie à des TIG mis en œuvre par le secteur privé, du travail précaire gratuit en somme, au prétexte de faciliter l’exécution de cette mesure.

- La fausse bonne idée de l’interdiction des peines d’un mois de prison ferme : prise isolément et fixée à un seuil très bas (un mois), cette mesure ne sera pas de nature à tarir ces peines, mais risque d’augmenter le recours aux peines de deux mois d’emprisonnement. Le gouvernement se refuse à prendre des mesures indispensables : dépénalisation de certains délits et fixation, pour d’autres, d’une peine encourue non carcérale (amende, contrainte pénale, TIG

- L’impossibilité d’aménager des peines supérieures ou égales à un an.

- Le mandat de dépôt différé.

Pour en savoir plus, une note courte de la LDH nationale