Communiqué de presse de la LDH

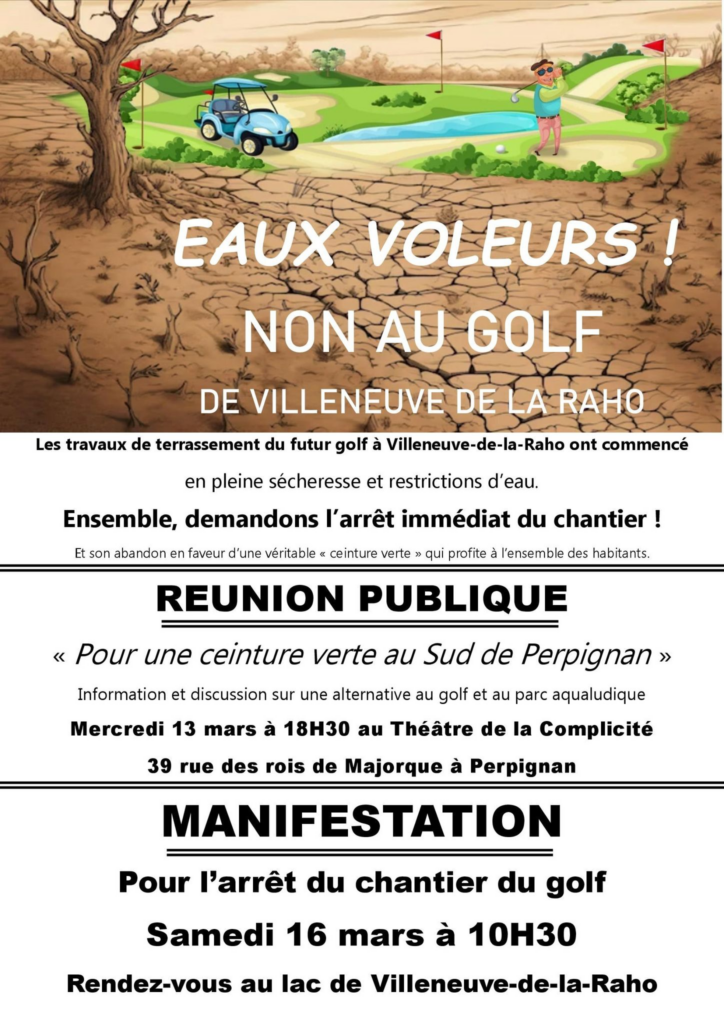

Malgré la sècheresse dans les Pyrénées orientales, la Fédération Française de golf soutient un projet de golf 18 trous à Villeneuve de la Raho, commune où le lac est asséché et la réserve écologique menacée.

92 universitaires de Perpignan dénoncent dans une tribune un projet hors-sol.

La LDH appelle les citoyen.ne.s à s’opposer massivement à ce projet destructeur de l’environnement et de la biodiversité.

Samedi 16 mars manifestons nombreux pour l’arrêt du chantier du golf à l’appel de nombreuses associations.

Rendez-vous samedi 16 mars à 10h30 au lac de la Raho

La section de Perpignan et des Pyrénées orientales