Vous avez moins de trente-cinq ans, vous avez grandi en France, ce pays où, comme chacun sait, une femme peut s‘informer et choisir sa contraception, et, en cas d' »accident », consulter un médecin ou un centre médical pour avoir un ivégé…

Un quoi, vous dites ? Ah… une IVG, Interruption Volontaire de Grossesse, ah oui… C’est ce que nous autres, les vieilles, les plus de cinquante ans, on appelait « avortement ». On peut dire qu’on en a fait, des batailles pour libérer l’avortement, et c’est pourquoi nous nous retrouvons à vos côtés dans ce Collectif pour la réouverture du CIVG de Tenon : nous ne voulons pas que disparaisse ce qui a été conquis de haute lutte. Et il faut que les jeunes générations sachent à quelle barbarie elles ont échappé, et comment on s’est battues pour y arriver.

La barbarie

C’est encore le lot de millions de femmes dans le monde : enceintes sans l’avoir voulu, accablées d’enfants, menacées d’y perdre leur santé (on ne parle même pas de la douleur, de la fatigue, des soucis matériels) voire leur vie (celles qui ont « fauté » et doivent être punies)… elles sont nombreuses à essayer d’échapper à leur sort en recourant à l’avortement clandestin.

Ainsi en était-il en France jusque dans les années 1960 : en vertu de la loi de 1920, toute pratique et information sur la contraception et l’avortement y étaient interdites et punies de prison (il y eut même l’exécution d’une avorteuse sous Pétain). Les médecins et autres professionnels de santé encouraient en plus l’interdiction d’exercer.

Alors, comment faisaient les femmes ?

Elles recouraient à toutes sortes de procédés :ingurgiter force produits toxiques du genre apiol, chlorate de potassium, détergent, eauoxygénée, vinaigre, quinine… avec pour seul résultat de se rendre malades – ou introduireplus ou moins adroitement dans l’utérus une aiguille à tricoter, queue de persil, baleine deparapluie, pointe bic, épi de blé, brosse à dent, eau savonneuse…

A côté de ces objets artisanaux, il existait des « sondes » manipulées par les avorteuses : une fois dans l’utérus, elles finissaient par  déclencher une infection, un saignement, et la femme se présentait aux urgences de l’hôpital dans l’espoir de subir un curetage. Qui n’était pas toujours fait, le médecin ayant appris qu’il fallait « résister aux pressions exercées par l’intéressée et son entourage » ; et si curetage il y avait, c’était sans anesthésie, donc très douloureux, pour la punir.

déclencher une infection, un saignement, et la femme se présentait aux urgences de l’hôpital dans l’espoir de subir un curetage. Qui n’était pas toujours fait, le médecin ayant appris qu’il fallait « résister aux pressions exercées par l’intéressée et son entourage » ; et si curetage il y avait, c’était sans anesthésie, donc très douloureux, pour la punir.

Ce que les médecins apprenaient au cours de leurs études, c’était donc à dépister les « avortements criminels », à les distinguer des avortements spontanés, et à essayer malgré tout d’empêcher ces criminelles de mourir. En 1956, certaines statistiques (difficiles !) évaluaient à 800.000 le nombre d’avortements clandestins, et à plus de 10.000 le nombre de morts (par infection, embolie, hémorragie…). Sans parler des séquelles, dont la stérilité.

Comment justifiait-on cette situation ?

Officiellement, c’était par « respect pour la vie dès la conception ». Mais sous cet angélique principe se cache la volonté de maintenir les femmes rivées à leur destin de reproductrices, avec un manque total de considération pour ce qu’elles ressentent, désirent, endurent…

Les femmes, de gré ou de force, doivent servir l’idéologie nataliste, qui s’appuie sur des bases religieuses (« croissez et multipliez »), ou patriotiques (il faut renforcer la nation française face à l’Allemagne, puis face aux diverses immigrations), voire progressistes (« le birthcontrol sert à couvrir les crimes du capitalisme », dit, en 1956, Jeannette Vermeersch, au nom du Parti Communiste Français).

Les luttes pour libérer la contraception et l’avortement – avant 1968

A la fin du 19ème siècle et jusqu’après la première guerre mondiale, ce sont des féministes et des libertaires « néomalthusiens » qui ont mené la lutte pour la diffusion de la contraception et la dépénalisation de l’avortement, certains condamnés à la prison (Eugène et Jeanne Humbert, Madeleine Pelletier).

La France est à la traîne. Le Planning familial anglais est fondé dès 1921 ! Il faut l’action de personnalités comme Simone de Beauvoir (Le Deuxième sexe, en 1949, décrit les horreurs de l’avortement clandestin), puis de gynécologues comme Marie-Andrée Weill-Hallé et Suzanne Képès, pour fonder en 1960 le Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF), qui ne pouvait, à l’époque, que donner plus ou moins clandestinement des informations sur les contraceptifs disponibles (capotes, spermicides, diaphragme), voire parfois les fournir. Rappelons que cette même année, 1960, la pilule était légalisée aux USA !

Peu à peu, tout au long des années 1950-60, les arguments en faveur de la contraception et de la dépénalisation de l’avortement gagnent toutes les couches sociales, politiques et même religieuses, non sans que la répression continue, mais moins intense.

En 1967, Lucien Neuwirth, un gaulliste, fait voter une loi autorisant la contraception prescrite par un médecin (loi appliquée seulement à partir de 1969, remboursements votés en 1974).

Les luttes à partir de mai 68

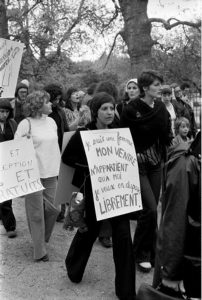

Sous l’impulsion de mai 68 s’épanouit un mouvement féministe multiforme qui prône la liberté sexuelle et où se développent des groupes de parole, des groupes de femmes décidées à prendre leur vie en main dans tous les domaines (vie quotidienne, vie sexuelle, santé, avortements, accouchements…), et des groupes intervenant dans la politique de manière complètement nouvelle. Le combat pour libérer l’avortement est mené nationalement d’abord par le MLF (Mouvement de Libération des Femmes, fondé en 1970) qui, avec Simone de Beauvoir, fait publier dans le Nouvel Observateur, le Manifeste des 343, (avril 1971) signé par des personnalités, et aussi des inconnues, qui déclarent publiquement avoir avorté.

Gisèle Halimi, avocate, fonde le mouvement Choisir et défend Marie-Claire (16 ans) et sa mère, inculpées d’avortement, au procès de Bobigny (novembre 1972), qui a un grand retentissement médiatique : des médecins connus, dont le Pr.Milliez, viennent témoigner.

1972 est aussi l’année où des médecins se regroupent dans le GIS (Groupe d’Information Santé) et apprennent la technique mise au point par Harvey Karman, l’inventeur américain de la canule souple avec aspiration douce (par seringue ou autre système léger). Ils publient le Manifeste des 331 « Oui nous avortons » (février 1973) et expliquent la méthode Karman dans un « Bulletin spécial » distribué aux femmes.

La méthode Karman, facile à apprendre et ne nécessitant pas un entourage hospitalier, est reprise et pratiquée d’abord par des médecins à Grenoble et à Paris, en particulier dans les locaux du MFPF, puis par des non-médecins la plupart du temps au sein de « groupes femmes ».

En 1973 est fondé le MLAC (Mouvement pour la Libération de l’Avortement et de la Contraception), collectif de syndicats, partis de gauche, groupes et associations diverses. Monique Antoine, avocate, en est la présidente. Il fédère les groupes, dans toute la France, qui pratiquent des avortements « Karman » et aident les femmes à aller en Hollande ou en Angleterre dans les cliniques qui se sont créées pour pratiquer cette méthode (l’avortement a été légalisé en 1967 en Angleterre, en Hollande il est toléré bien que non légal) ; le MFPF organise des voyages par bus ou en train, avec des accompagnatrices.

Les femmes cessent d’être seules avec leur problème, elles veulent en parler, s’entraider, c’est une période foisonnante d’initiatives et d’audace.

Il en reste quelques slogans

« Un enfant si je veux quand je veux »

« C’est tellement plus chouette de vivre si l’on est désiré »

« Notre corps nous appartient »

« On ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui »

« Avortement, contraception, libres et gratuits »

Et quelques films

« Y a qu’à pas baiser » (Carole Roussopoulos, 1971)

« Histoire d’A » (Ch. Belmont et M. Issartel, 1973)

« L’une chante l’autre pas » (A. Varda, 1977)

Sous la poussée de ces mouvements et de l’évolution de l’opinion, le président de droite, V. Giscard d’Estaing, demande à Simone Veil de défendre une loi dépénalisant l’avortement.

1975 – la loi Veil est publiée au Journal Officiel

Malgré l’opposition de son propre camp, Simone Veil fait voter une loi qui donne à la femme, et à elle seule, le pouvoir de décider de son avortement. Même si tout n’est pas parfait, c’est un énorme pas qui vient d’être franchi. Il y a des restrictions : l’avortement doit être effectué avant 12 semaines d’aménorrhée (donc avant 10 semaines de grossesse) (aménorrhée = absence de règles,), par un médecin, en milieu hospitalier ; les médecins ont droit à une clause de conscience (ils peuvent refuser de pratiquer l’avortement)… etc

Mais qui va obliger les médecins à mettre en place les structures adéquates ? Les choses ne vont pas vite : en 1979, sur 1060 établissements publics, seuls 315 font des IVG. Les groupes de femmes continuent donc à pratiquer des avortements et à accompagner les femmes en Hollande et en Angleterre. Des procès ont lieu pour pratique illégale : en 1977 à Aix-en-Provence, en 1978 à Lille. A chaque fois le MLAC en fait une tribune pour dénoncer les obstacles à une véritable libération de l’avortement.

Évolutions de la législation après 1975

- 1979 : vote définitif de la loi Veil, qui parle non plus d’avortement mais d’IVG.

- 1982 : remboursement de l’IVG

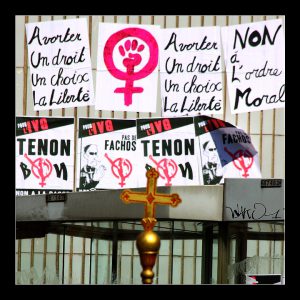

- Des commandos d’extrême-droite font des actions violentes contre les centres d’IVG, d’où, en 1993, la loi Neiertz qui punit le délit d’entrave à l’IVG.

- 1999 : la « pilule du lendemain » (Norlevo) permet d’empêcher la fécondation si elle est prise dans les 72 heures après un rapport.

- 2001 : IVG autorisée jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée.

- Entre 1988 (mise sur le marché du RU = mifépristone) et 2004 est mise en place l’IVG médicamenteuse, d’abord en centre d’orthogénie puis en ville.

Comment fonctionne l’IVG médicamenteuse ? Pratiquée normalement avant 7 semaines d’aménorrhée, cette IVG utilise un premier médicament : la mifépristone, qui arrête l’évolution de la grossesse, puis, 36 à 48 h plus tard, une prostaglandine (misoprostol), qui déclenche des contractions pour l’expulsion de l’oeuf.

Que de progrès depuis les années sombres d’avant la contraception, d’avant la loi Veil !

Oui, certes, mais devant les évolutions récentes, la suppression de centres d’orthogénie, la menace des économies qu’il faut paraît-il faire aux dépens de la santé publique, nous sommes légitimement inquiètes : dans les années noires, le sort des femmes n’empêchait pas de dormir les hommes de pouvoir. Chacune dans son coin essayait de se débrouiller, de survivre.

C’est en en parlant, en criant, en montrant tout au grand jour qu’on a obligé la société à s’intéresser à ces questions. C’est pourquoi nous continuons aujourd’hui à faire du bruit et à crier :

Un centre IVG dans chaque hôpital public !

Dossier rédigé par le CIVG Tenon [site]

ABB, septembre 2010. Sources : Naissance d’une liberté, de X. Gauthier – et documents personnels. Version imprimable : Avortement – une histoire